今回は、HGUC 1/144 MSZ-008 ZIIのパッケージ、説明書、ランナーをご紹介します!箱絵やカラーガイド等も合わせてご紹介していきます。では箱絵からどうぞ。

パケ絵はメガ・ビーム・ライフルで射撃するZⅡ(ゼッツー)の姿が掲載。砲口から射出されるビームや稲妻が迸る様子が印象的な迫力あるイラストになっています。背景にはウェイブライダー形態も合わせて掲載されていますが、映像による露出が少ない機体なので特にどのシーンというのはないと思います。。

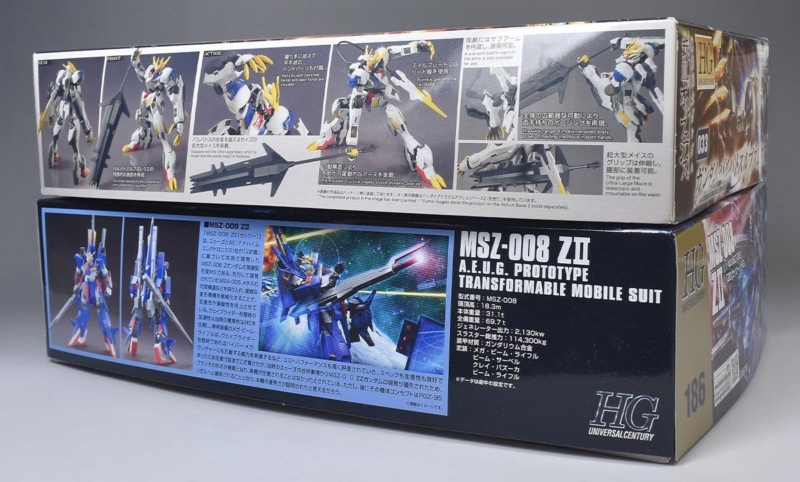

パッケージサイズは一般的なHGよりも高さが0.5cm程度大きめ。特別大きなキットではないですが、背部に装備する飛行ユニット、ウェイブライダー形態への変形用パーツ、やや大きめの武装類が多数付属するため、この大きさになっているようです。

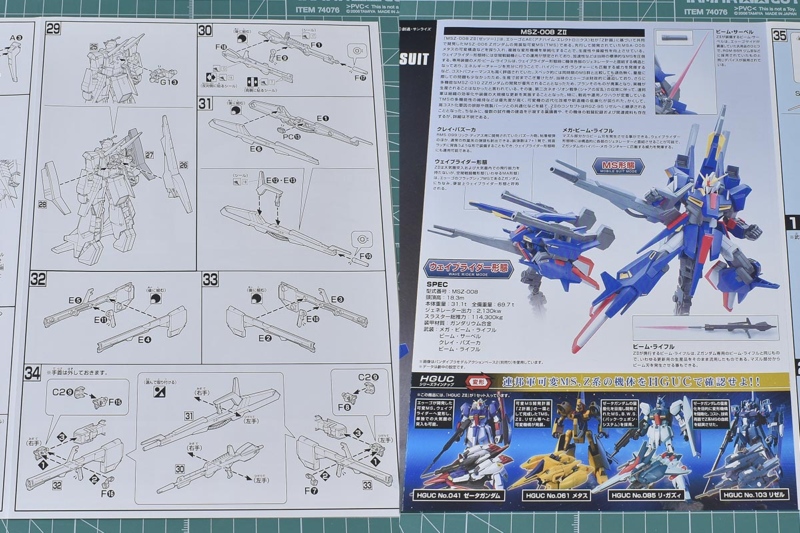

パッケージ側面には組み換えによる変形ギミックや各部可動ギミック、武装類などが簡単に紹介されています。近年のキットに比べると少し情報枠が少なめですね。ちなみにこの記載内容は説明書に記載されているものと殆ど同じです。(解説は説明書のものを簡略化。)

開封。

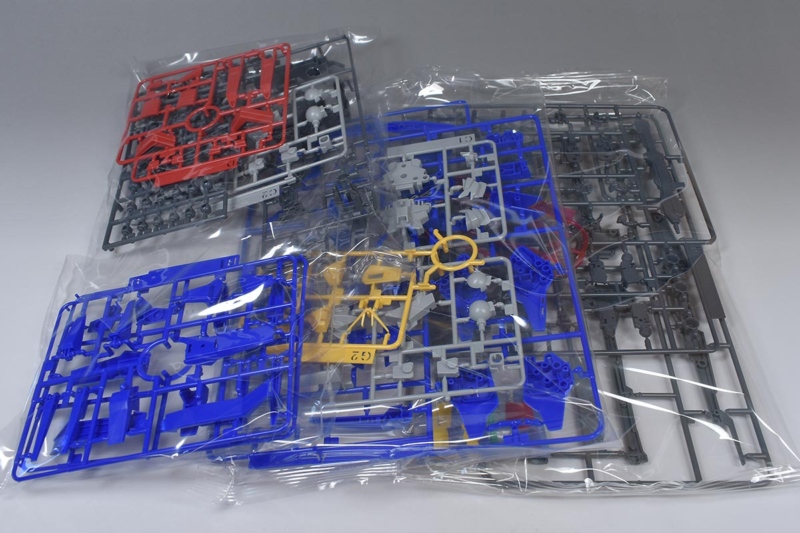

全部で4袋分のランナーです。

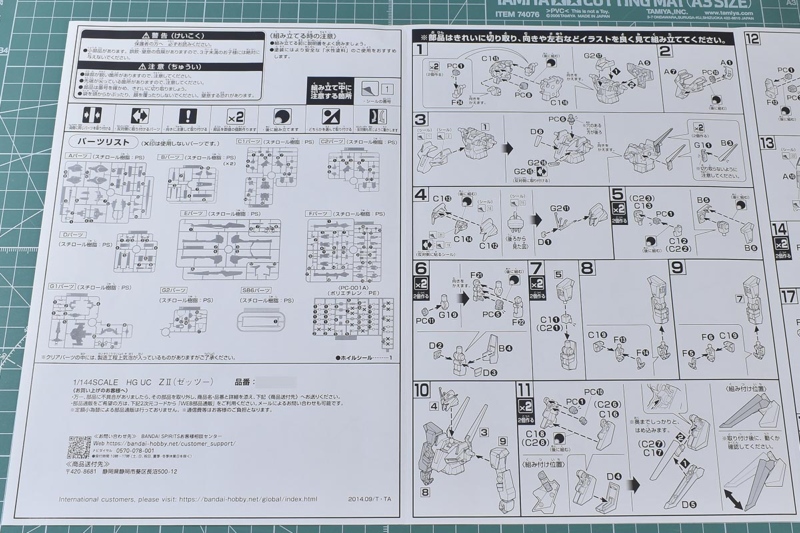

説明書は大判B5サイズ。HGUCなので表紙は塗装済みキットの画像となっています。素組みと殆ど変わらないですが、エアインテーク内部が黒くなっていたり、膝外側のダクトが色分けされていたりで少しだけ雰囲気が違っています。

ちなみにゼッツーは量産体制は整っていたようですが、量産することなく主にデータ収集のみに使われたようです。まぁ後にリゼルに継承されているのでヨシ・・・・。

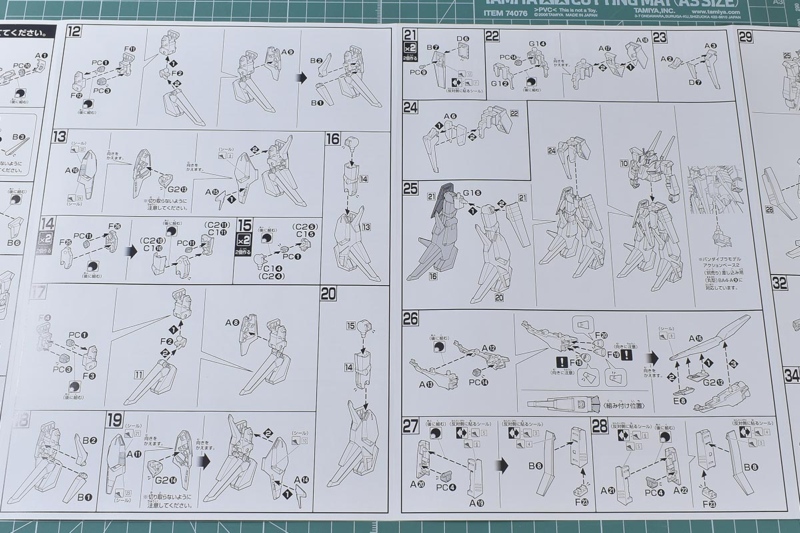

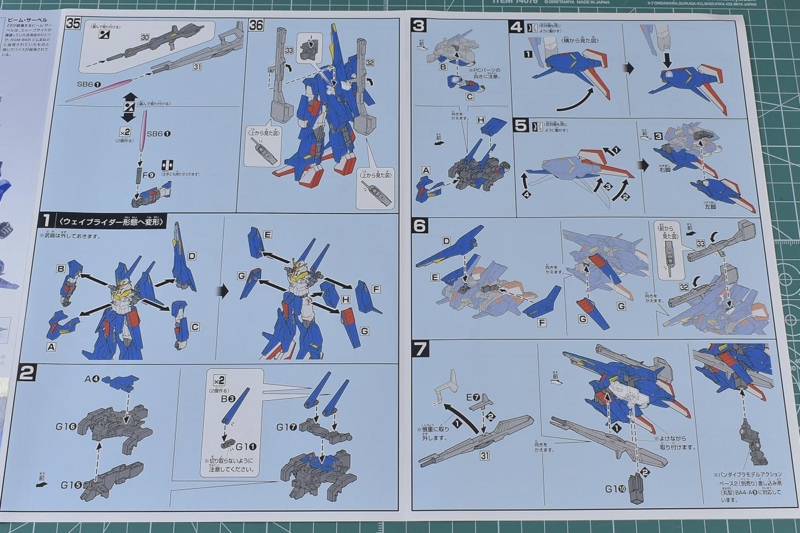

一通り説明書をどうぞ。

以上、説明書でした。時期的にポリキャップ構造最適化の過渡期にあるキット。なのでポリキャップを多用しつつ、特徴的な形状ながらも各部が広めに可動するようになっています。現代のようなKPS構造だと更に可動域が向上できそう・・・。ウェイブライダー形態への変形は組み換え式なので、MS形態、ウェイブライダー形態ともにプロポーションはバツグンに良いです。

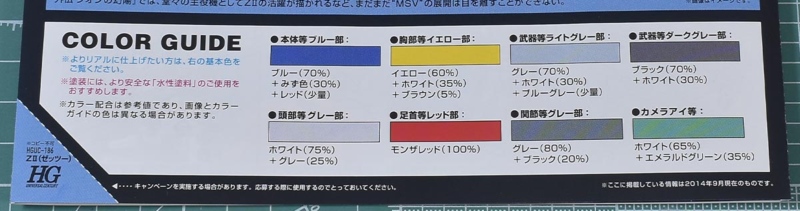

カラーガイド。一昔前のシンプルなガイドになっています。色種はまずまずといったところ。制作に関しては、部分的に合わせ目ができるので、その辺りを処理する場合は後ハメ加工が必要です。それと外装が濃いめの青なので、ダクトのイエローなどを塗り分ける場合は下地塗装などムラが出ないための工夫が必要。

では各ランナーを簡単に見ていきます。

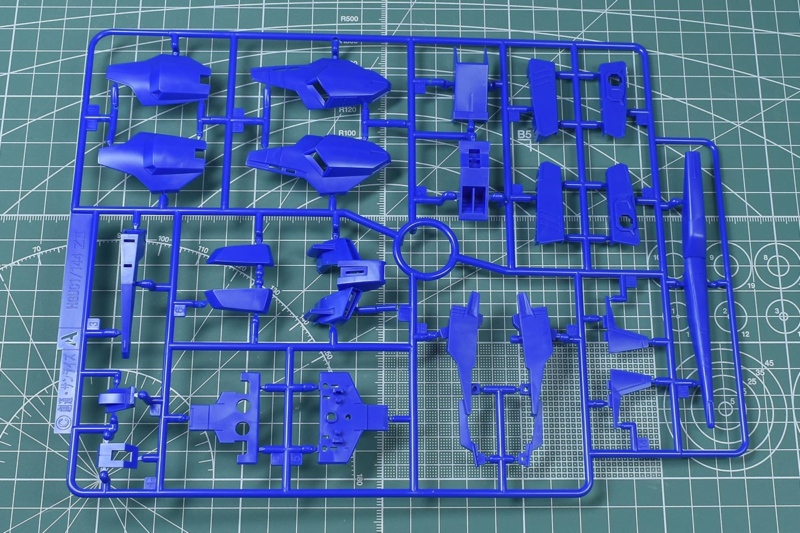

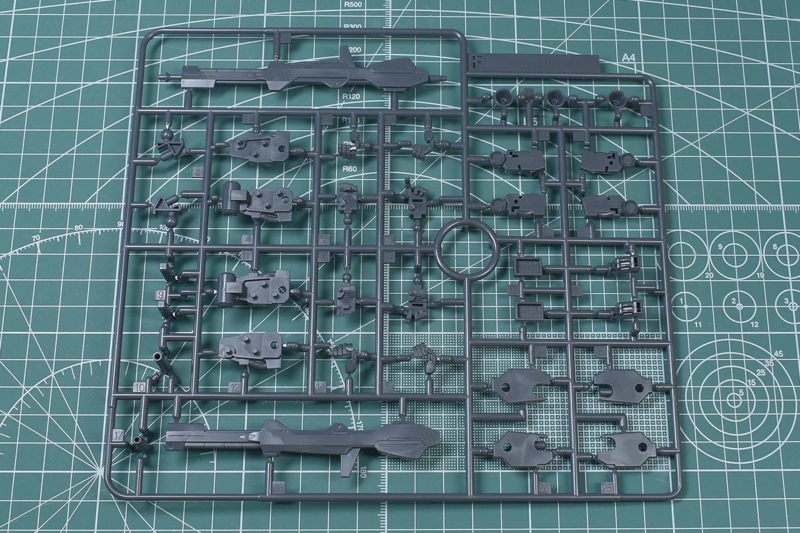

↑Aランナー。ブルー成形色で、胴体部や腕部、脚部パーツ、背部の機首やスラスターユニットパーツなど。

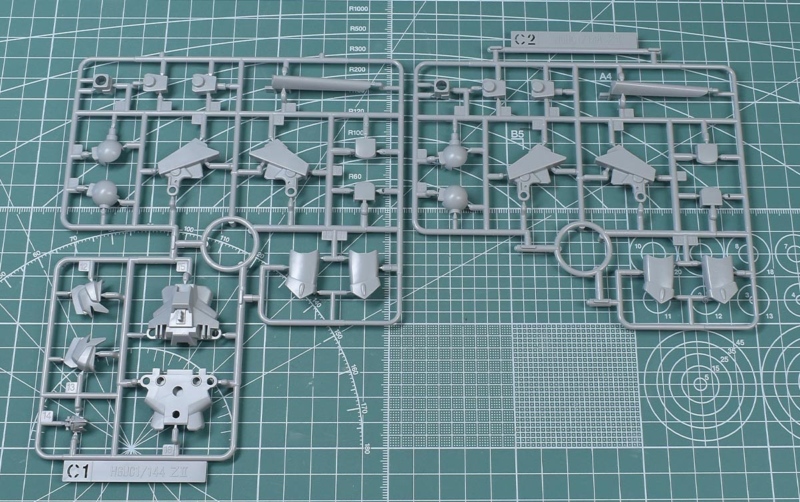

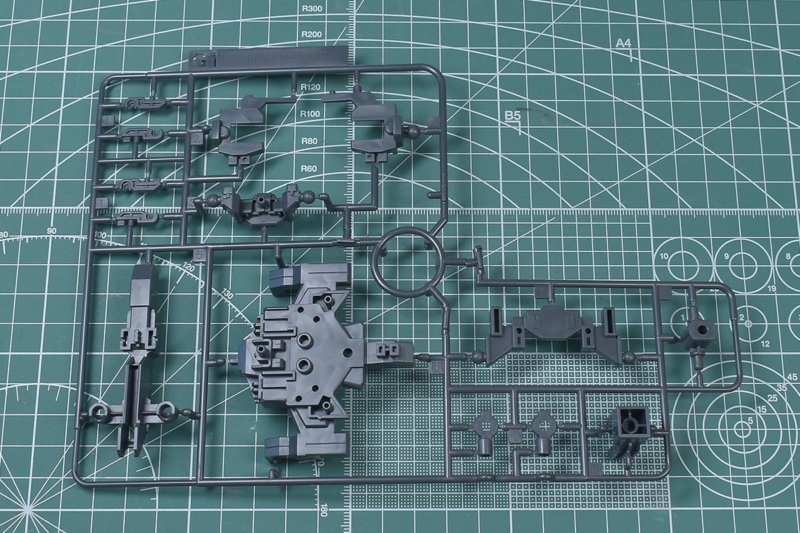

↑C1、C2ランナー。ライトグレー成形色で、頭部や胴体部、腕部、脚部パーツ。

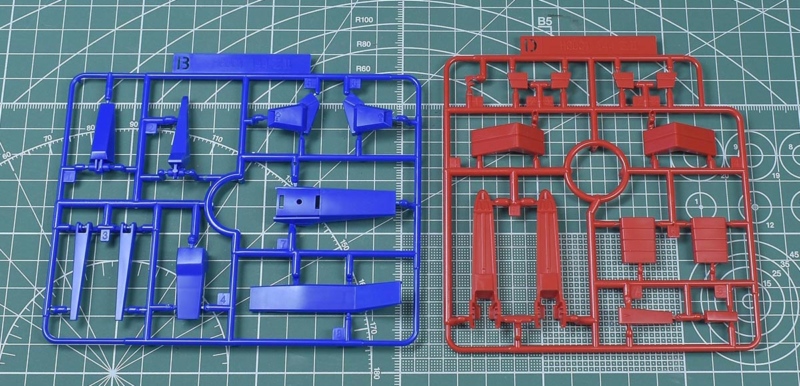

↑B、Dランナー。Bはブルー成形色で、背部フィンや肩部、脚部パーツ、背部スラスターユニットパーツ。同じものが2枚あります。Dはレッド成形色で、頭部や胴体部、腕部、脚部などの各部パーツ。

↑Eランナー。グレー成型色で、メガ・ビーム・ライフルとクレイ・バズーカパーツ。KPS素材です。

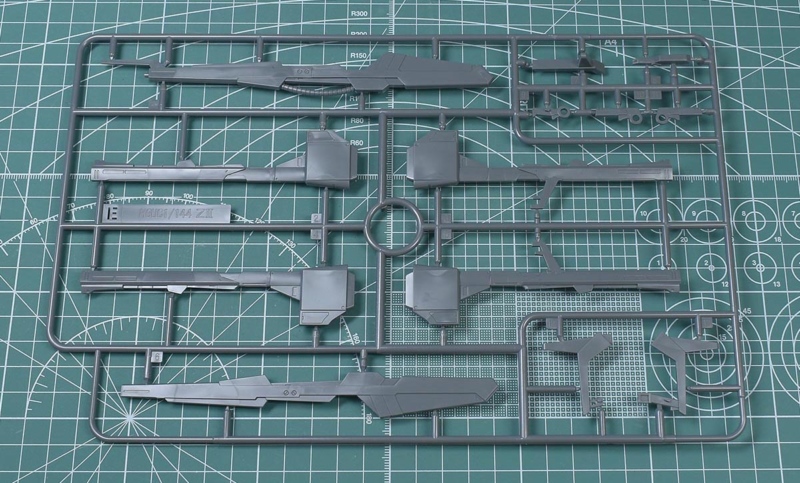

↑Fランナー。ダークグレー成形色で、腕部や脚部などの内部・関節パーツ、ハンドパーツ、ビームライフルパーツなど。

↑G1ランナー。ダークグレー成形色で、胴体部や腕部などのパーツ、ウェイブライダー形態用の基部パーツ、ディスプレイ用ジョイントパーツなど。KPS素材です。

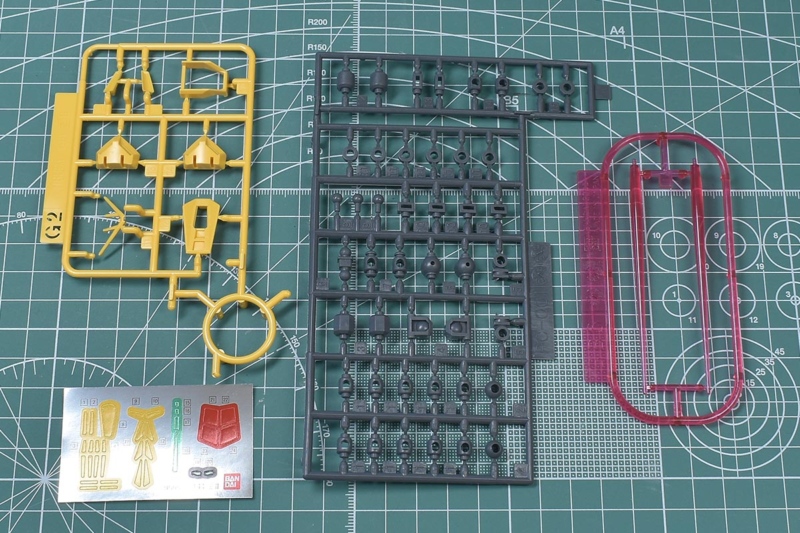

↑G2、SB6ランナー、ポリキャップ(PC-001A)、ホイルシールです。G2はイエロー成形色で、頭部や胴体部、脚部、背部機首用パーツなど。SB6はクリアピンク成形色のビームサーベル刃です。

以上です。ZⅡはプレミアムバンダイでカラバリとしてトラヴィス・カークランド専用機がキット化されています。それ以外のバリエーション機は今のところ殆どないですが、ZⅡV型というのがあります。ですがこちらも形状自体はこのZⅡと殆ど変わらないようですね。

ただ、ZⅡV型Hi-Bst仕様というのがあり、こちらはかなり重厚な機体となっているようです。このZⅡからの流用ではないと思いますが、キット化されるがどうか、ちょっと静観してみたいですね。

⇒メルカリでHGUC ZIIを探す

⇒アマゾンでHGUC ZIIを探す

⇒あみあみでHGUC ZIIを探す

⇒DMM.comでHGUC ZIIを探す

⇒駿河屋でHGUC ZIIを探す

⇒楽天でHGUC ZIIを探す

⇒ヤフーショッピングでHGUC ZIIを探す

![バンダイ(BANDAI) HG 1/144 ゼータガンダム[U.C. 0088]プラモデル(ホビーオンラインショップ限定)](https://m.media-amazon.com/images/I/411ulV9e2jL._SL160_.jpg)