今回は、2014年7月に発売されたHG 1/144 AMX-101E シュツルム・ガルスのレビューをご紹介します!

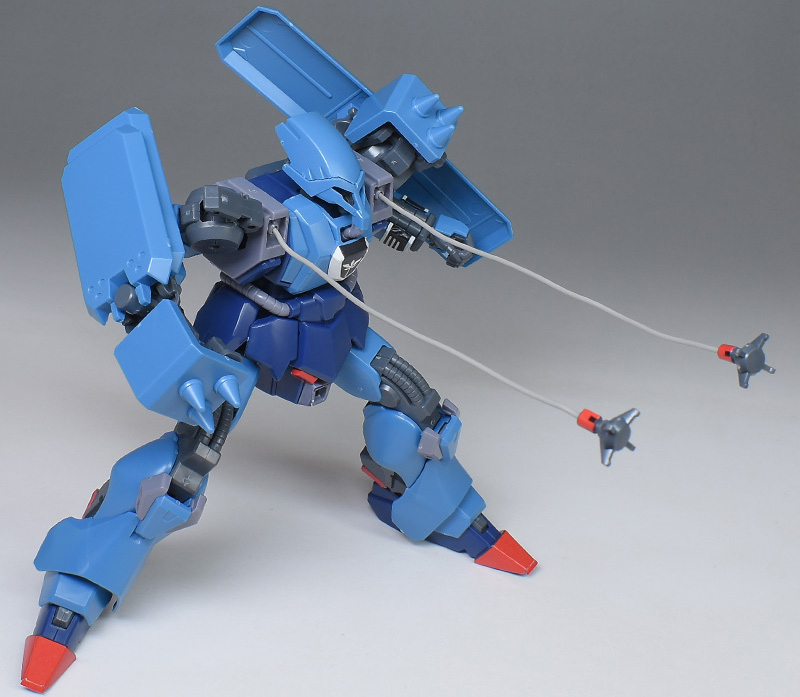

HGUC シュツルム・ガルスは、『機動戦士ガンダムUC』に登場するMS「AMX-101E シュツルム・ガルス」の1/144スケールモデルキットです。両腕にスパイク・シールドを持つ特徴的な機体形状を再現。付属のチェーン・マインや胸部マグネット・アンカーといった武装により、劇中の活躍シーンも再現可能となっています。価格は2,860円(税込み)です。

「袖付き」がガルスJをベースに開発した強襲用MSで、劇中では「ラプラスの箱」を巡る最終決戦で登場。ジェガンD型やギラ・ズール、ジェガンD型(コンロイ機)と交戦の後、FAユニコーンガンダムが射出したブースターユニットの直撃を受けて退場した機体「AMX-101E シュツルム・ガルス」がHGUCでキット化。

ガルスJに似た拠点突破用の機体形状、劇中で見せたスパイク・シールドやチェーン・マイン、マグネットアンカーといった武装類が新規造形で再現されています。他キットからの流用パーツはありません。

成形色ははブルーとダークブルーを基調に、胸部や膝部、チェーン・マインなどにパープルグレーを配色。その他、内部や関節がダークグレー成形色での再現となっています。HGとしては珍しく、イロプラランナーが付属していません。

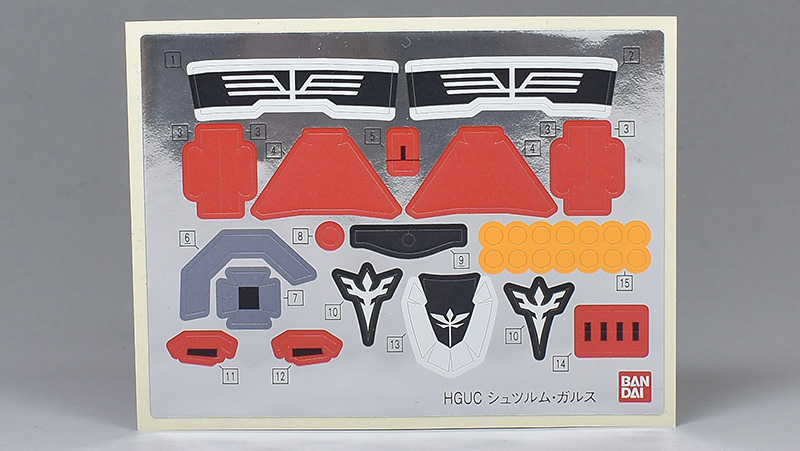

ホイルシールが付属し、頭部モノアイや各部エングレービング、ダクト、脚部装甲やつま先、チェーン・マインの一部などを補います。前腕の動力パイプなどを塗り分ける必要がありますが、素組みでも十分なくらいの色分けが再現されています。

パープルグレー成形色パーツにはKPSが使用されています。ABSは不使用。なので塗装時の破損やひび割れなどを気にする必要はなさそうです。

ポリキャップはPC-001を使用し、胴体部や肩部、手首、足の付根、足首など全身各部に組み込みます。肘、膝共にポリキャップとPSパーツ構成で関節強度はまずまず高め。背部チェーン・マイン(収納状態)は軽量で負荷が殆どかからないため、自立は安定しています。

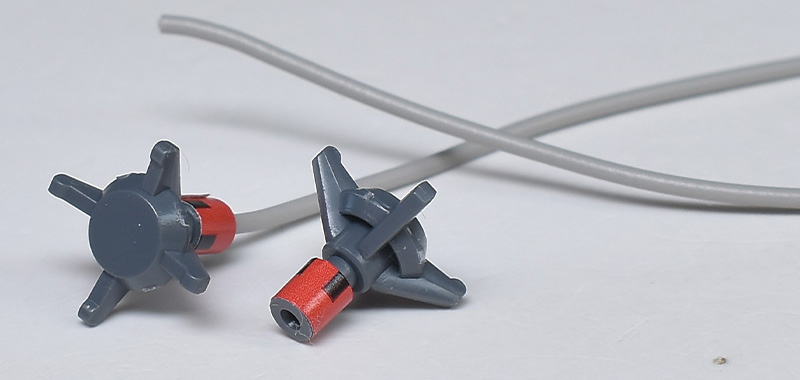

チェーン・マイン(展開状態)、マグネット・アンカー(アンカー✕2、リード線✕1)、スパイク・シールド用ジョイントパーツ2種✕2が付属。

■各部形状

HGUCシュツルム・ガルスの各部を見ていきます。まずは両肩のスパイクシールドと背部チェーン・マイン(収納状態)を外した状態で全身から。

■頭部

頭部。フラットなメット部と鼻先から伸びる動力パイプが特徴的に造形。どことなく宇宙人やガスマスクを纏った軍兵をイメージしたような個性的なデザインになっています。メット部は前後の組み合わせですが、合わせ目は段差モールド化。

裏面には動力パイプのモールドが造形。基部は左右の組み合わせですが、中央の合わせ目は段落ちモールド化されています。

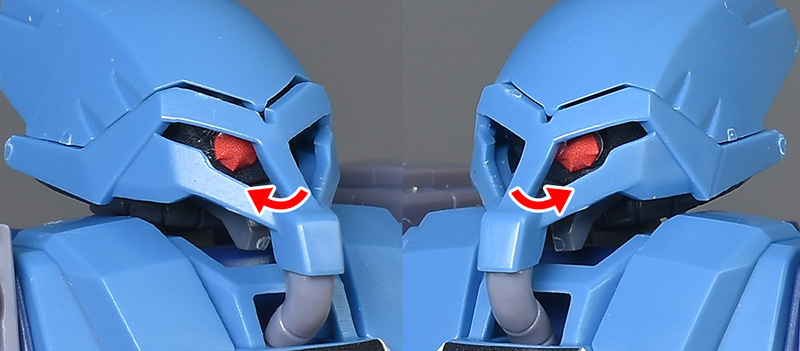

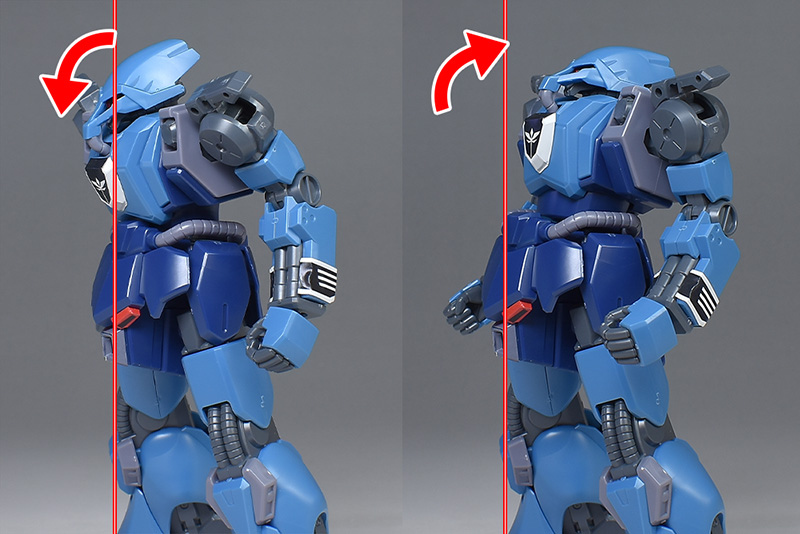

モノアイは左右に可動し、表情を変化させることができます。モノアイレールにはモールドが造形され、その上から赤いシールを貼っての色分け。外装パーツを外してモノアイパーツを動かしても良いですし、ピンセットや爪楊枝でも簡単に動かせます。

■胴体部

胸部、腹部はエッジの効いた幅のある装甲が造形。中央のエングレービングや左右のウェポンベイも特徴的に造形されています。エングレービングはシールを貼っての色分け。特にモールドは造形されていないので、塗装で再現するのは難易度が高めです。

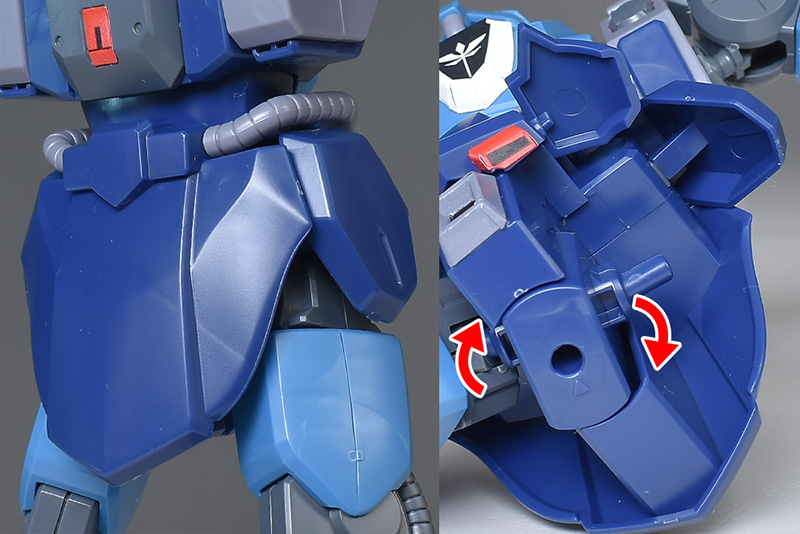

首はポリキャップのダブルボールジョイントですが少し可動する程度。肩はポリキャップが前方に引き出せるようになっています。胴体部、ウェポンベイ共に前後の組み合わせで合わせ目ができます。

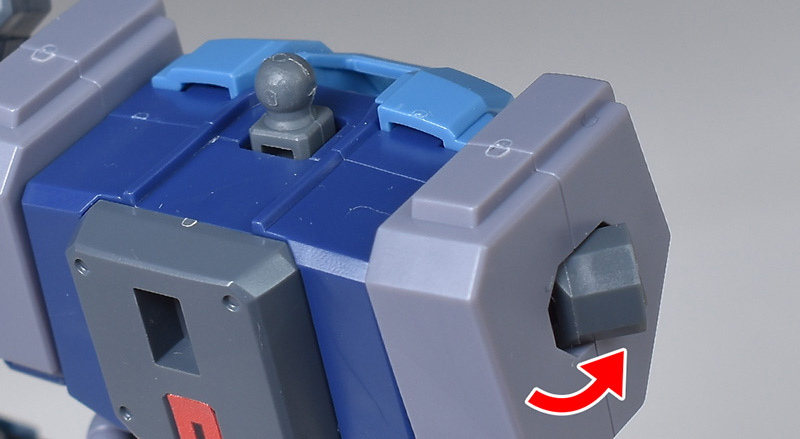

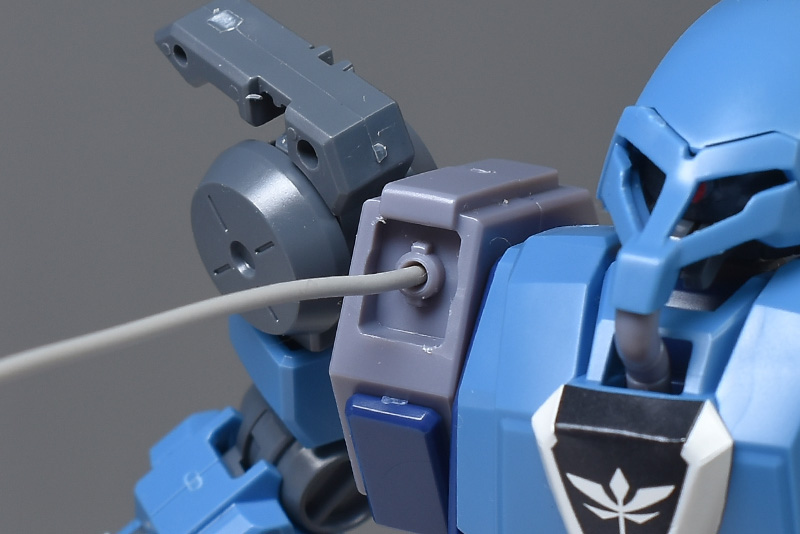

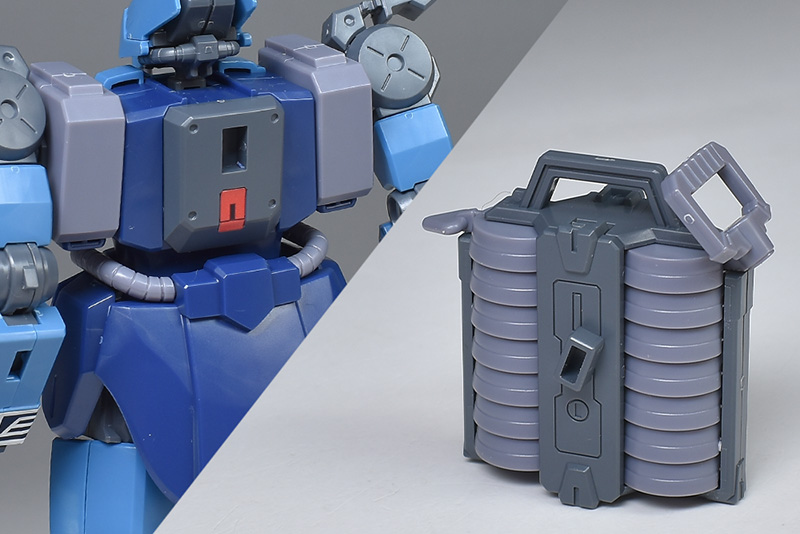

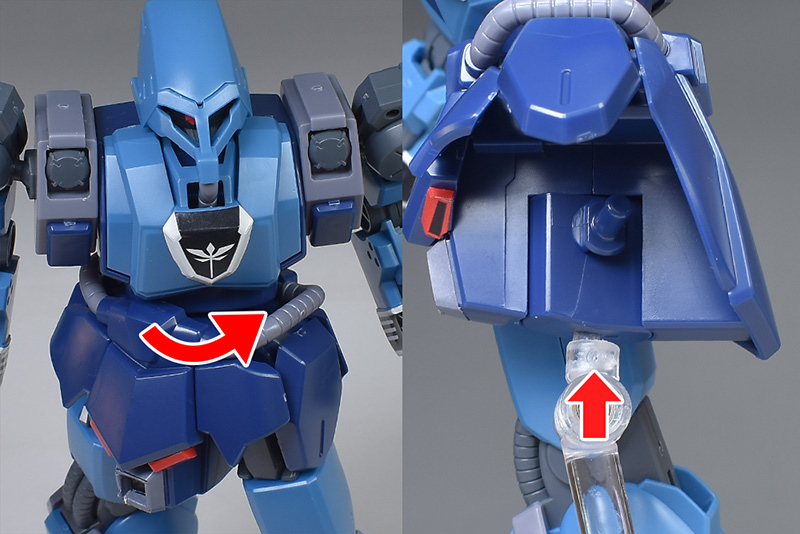

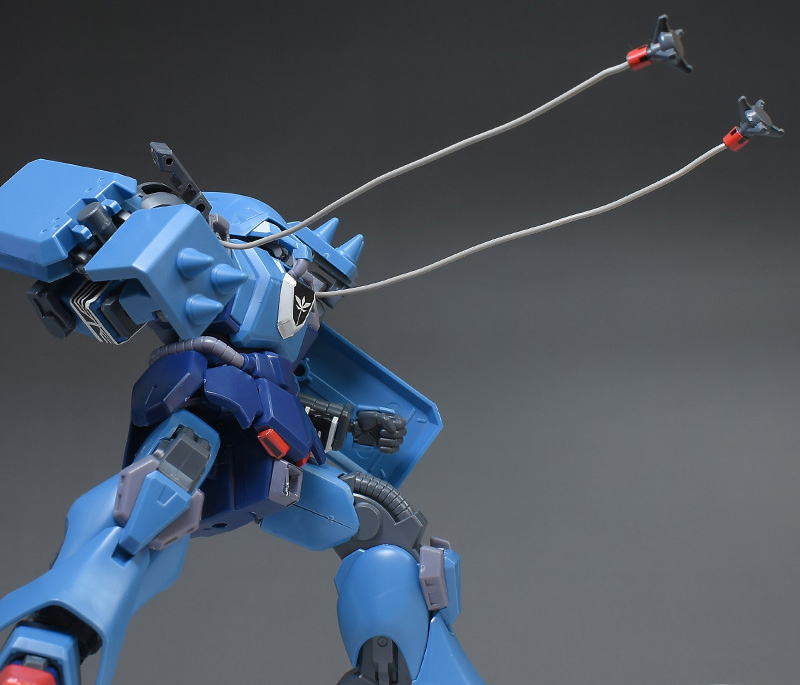

ウェポンベイのパーツを取り外し、付属のリード線とマグネット・アンカーパーツを組み付けることでマグネット・アンカー射出状態を再現することができます。

マグネットアンカー(展開状態)パーツは2個パーツ構成。基部は別パーツ化されていて赤いシールで色分けします。アンカー内側の肉抜き穴がちょっとだけ気になるかも。

腰部は各部にギザ状のアーマーが造形。どことなく荒々しい雰囲気が表現されているようです。腹部動力パイプは別パーツ化。フロントアーマーの裾ダクトは赤と黒のシールでの色分けですが、キットを弄っていると角型ダクトのシール端が剥がれやすいので注意です。

腰アーマー裏は各部とも特にモールドや裏打ちパーツはありません。股間部はロール可能。脚部にちょっとした動きを付けることができます。

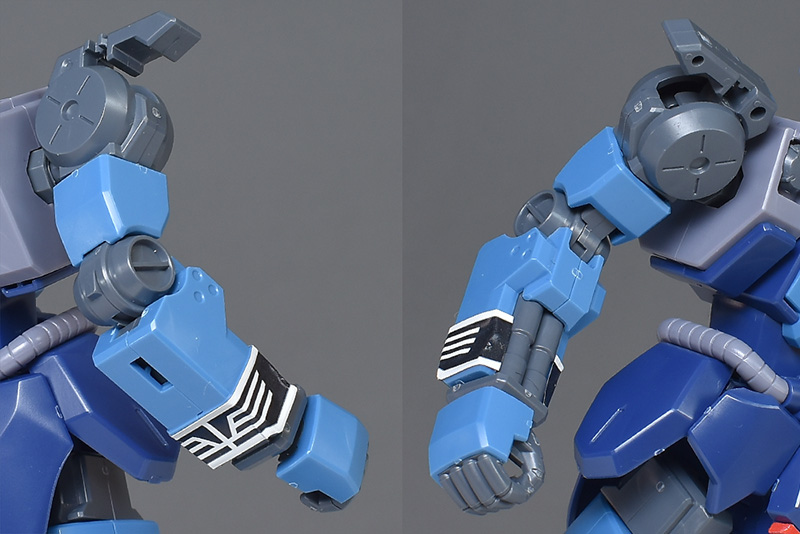

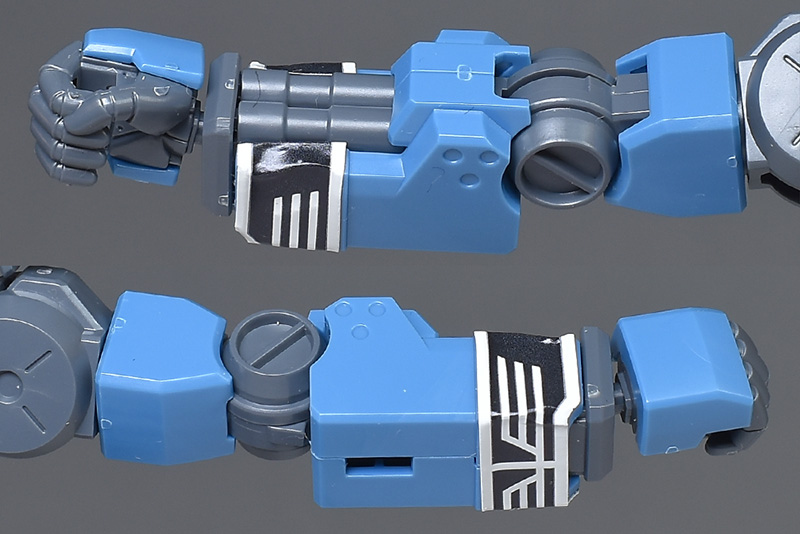

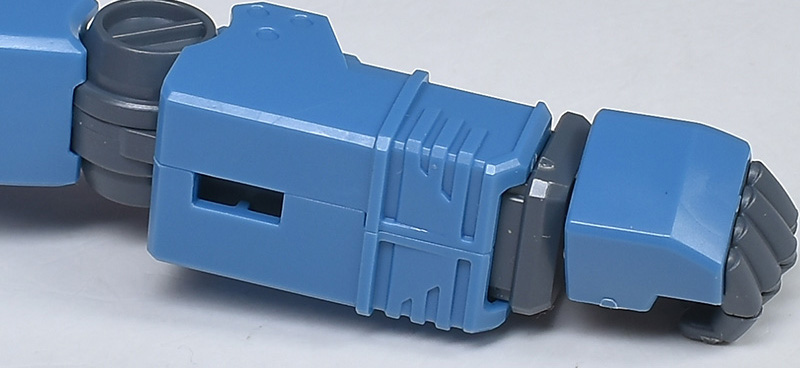

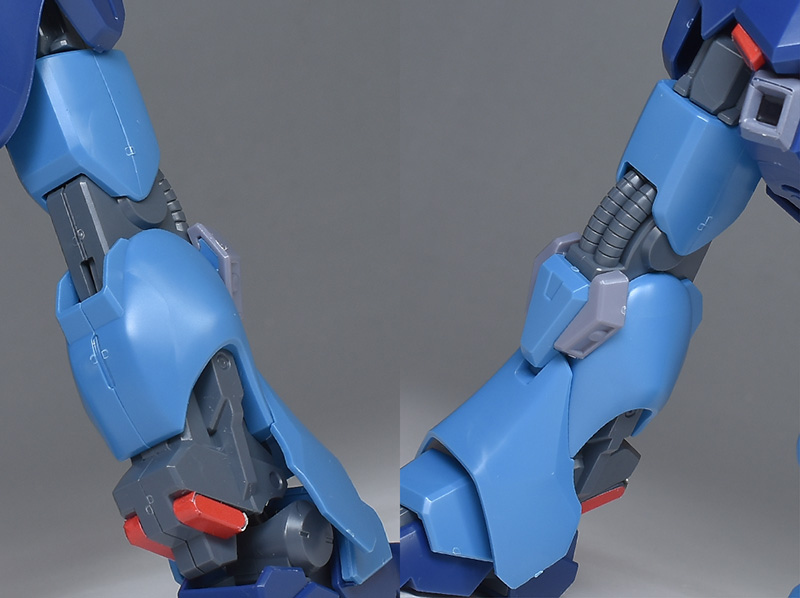

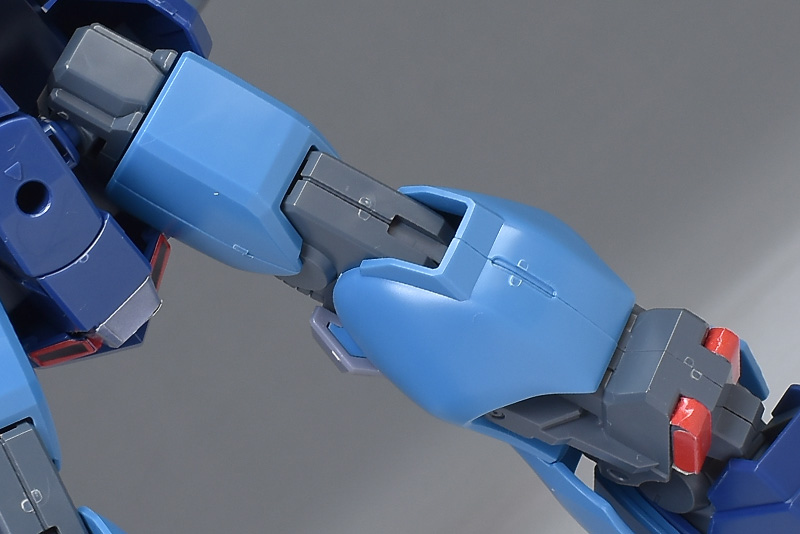

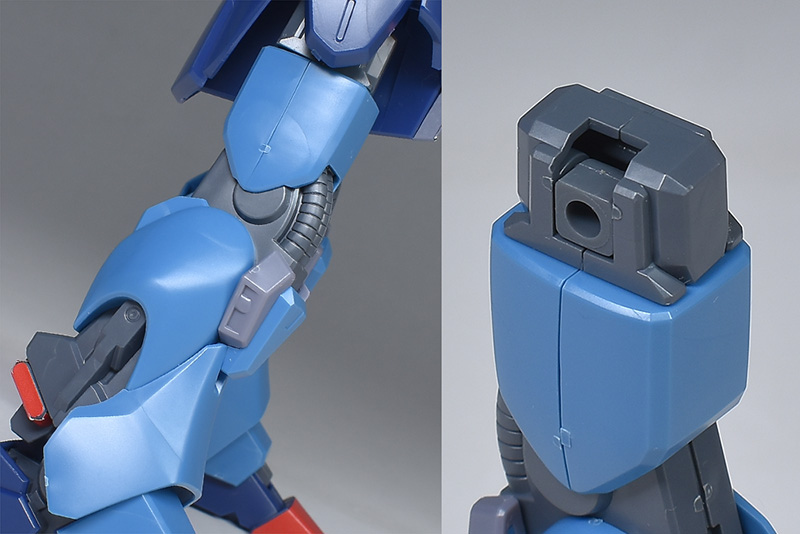

■腕部

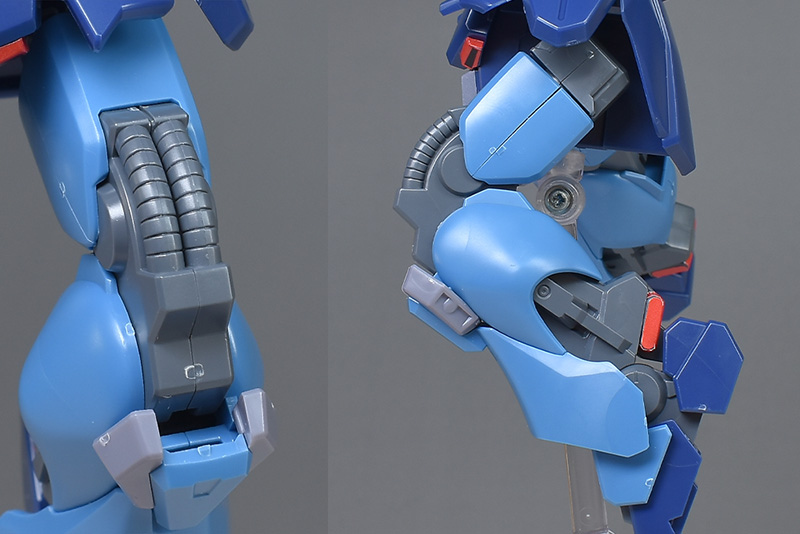

腕部。エッジの効いた装甲に加え、肩部と肘部の円形可動軸が特徴的に造形。適度な太さで強度を持ちつつも、前腕のシリンダーシャフトがメカニカルさを感じさせるデザインになっています。前腕のエングレービングも袖付きらしさがあって良いですね。

上腕は筒型で合わせ目はなし。前腕は左右の組み合わせで前後に合わせ目ができます。肘から分離しないので、合わせ目を消す場合は後ハメなどの加工が必要。

エングレービングはモールドの上からシールを貼っての色分け。なので塗装による塗り分けもしやすいかと。

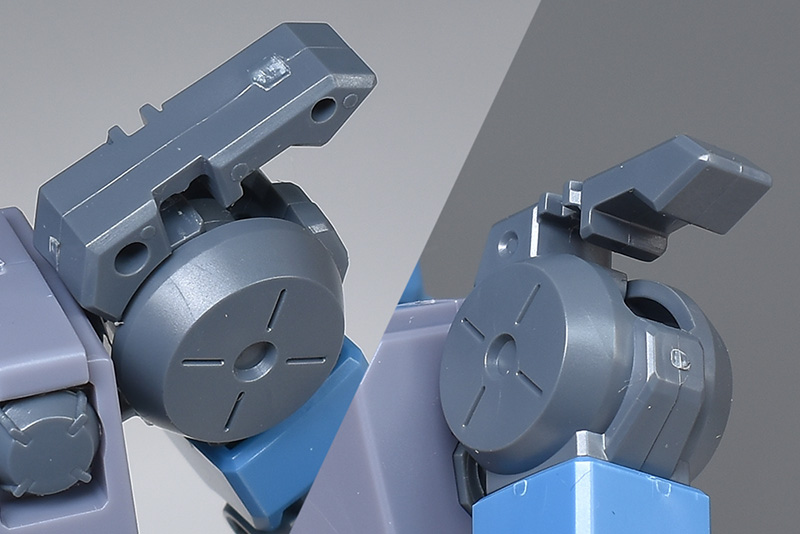

肩部にはマウントラッチが造形。前後の組み合わせで側面にのみ合わせ目ができます。上部はパーティングライン。ゲートが太く、二度切りでも白化しやすいので注意です。

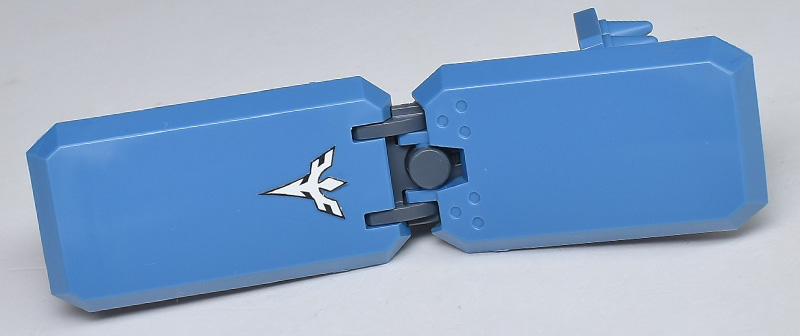

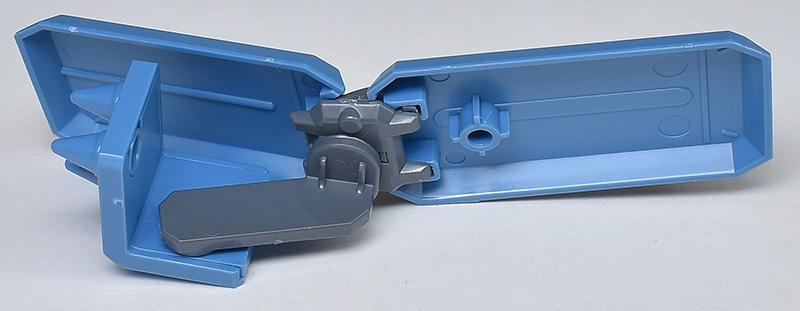

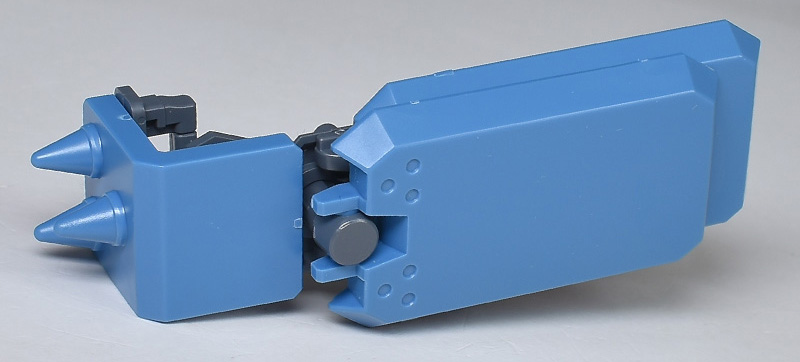

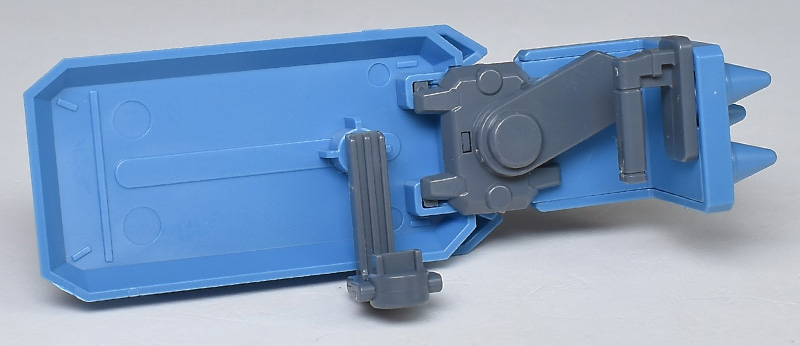

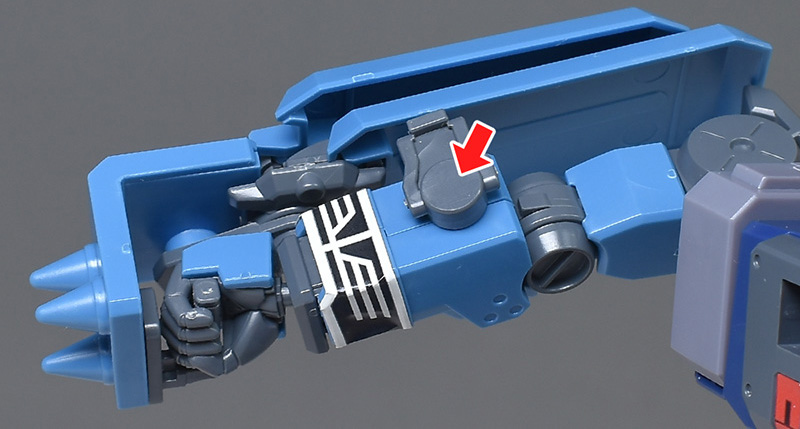

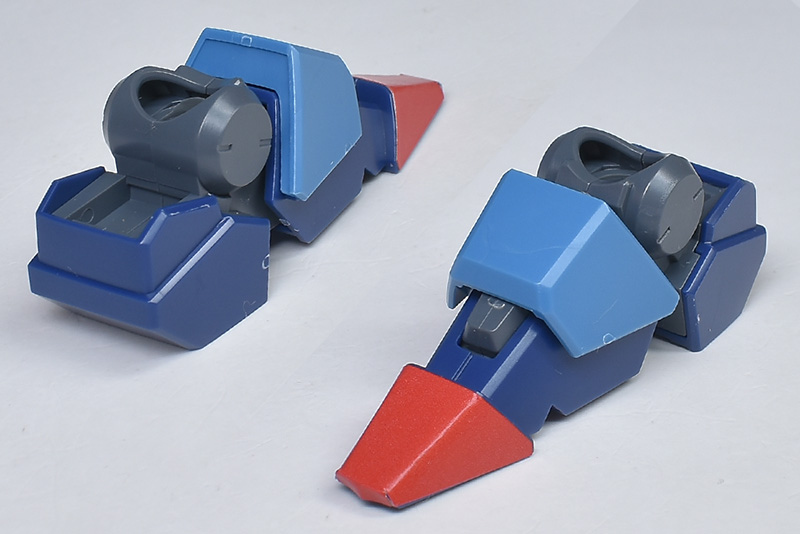

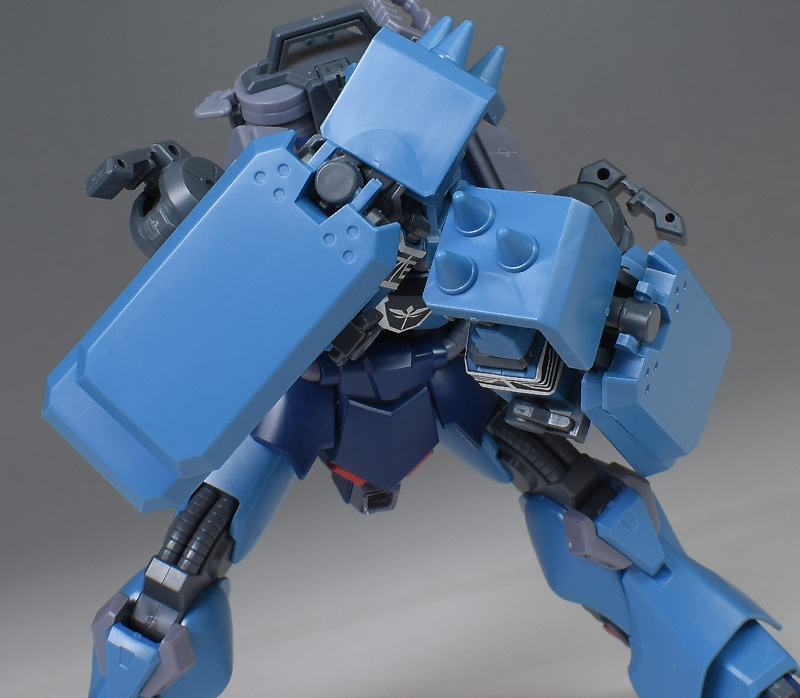

両肩に装備するスパイク・シールド。シュツルム・ガルス唯一の専用兵装です。ザクⅡとギラ・ドーガのシールドをミキシングした加工品とのこと。表面のネオ・ジオンマークはホイルシールでの色分けで特にパーツにモールドは造形されていません。

裏面に裏打ちパーツなどはなく簡易的な造り。技術があれば自作してディテールアップしてみてもよろしいかと。

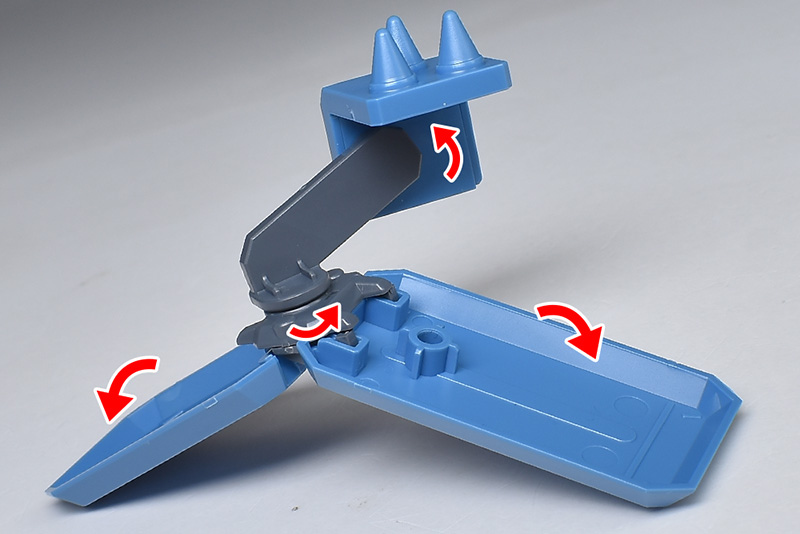

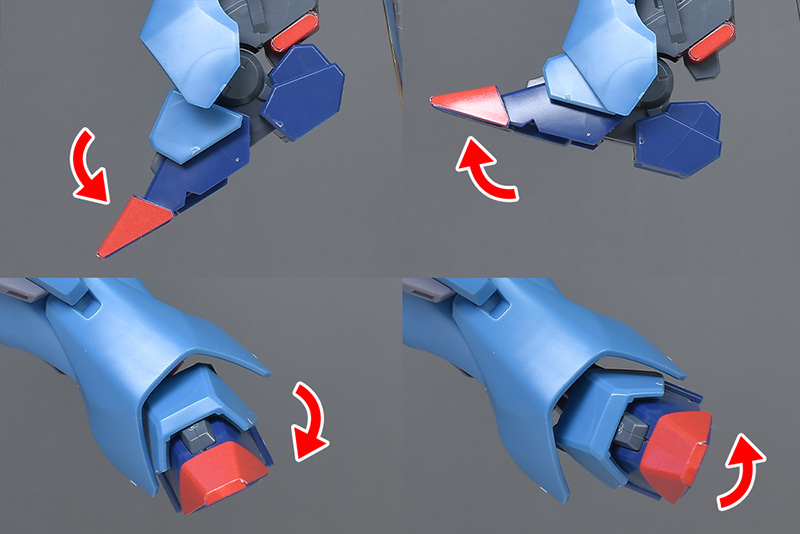

シールド基部はハの字程度に反らすことが可能。やや固定強度が甘いため、弄っているとバラけやすいので注意です。スパイク部分の装甲とはアームによる接続で各所がロール可能。配置を変化させることができます。

スパイク・シールドは肩部マウントラッチにジョイントパーツを組み付けることで肩部に装着可能。スパイクアーマー裏のダボ穴にジョイントパーツダボを組み付けます。

スパイク・シールドは各部を細かく分解可能。

一旦バラして各部を組み替えることで、打突武装として使用することができます。

変形させたスパイク・シールドはグリップ(マウントラッチに組み付けるジョイントパーツ)をハンドパーツで握らせ、ジョイントを前腕裏に組み付けて装備します。

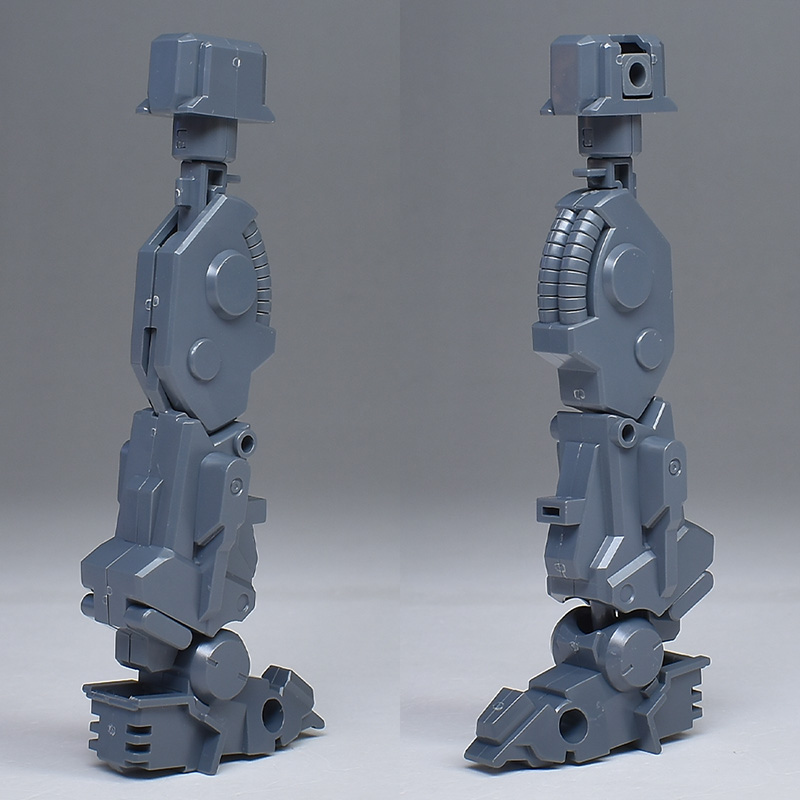

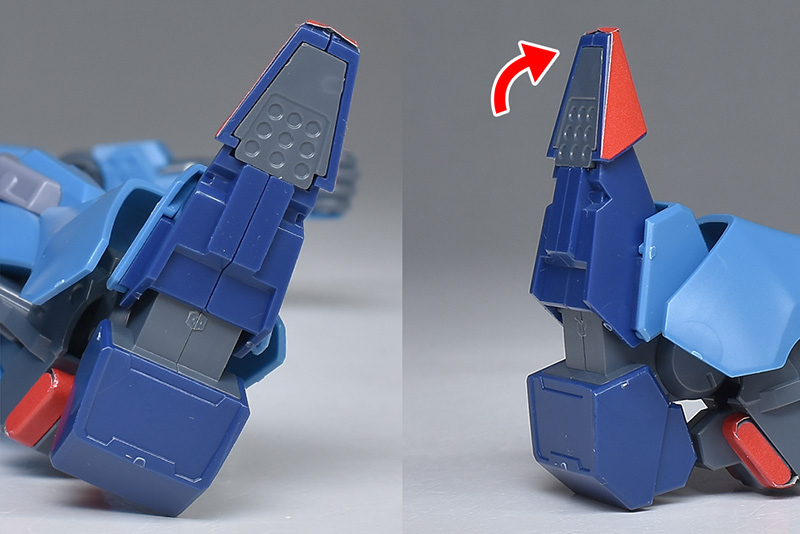

■脚部

脚部。ジオン系の機体らしい丸みのある装甲と膝前面の動力パイプが特徴的に造形。裾にはフレームが露出するなど、メカニカルさも併せ持つデザインになっています。裾の赤い装甲はシールでの色分け。曲部に貼るため、シールの端が浮きやすいので注意です。

脚部は全体に内部フレームが造形されています。膝の動力パイプはパープルグレーに塗り分けが必要。

大腿部は前後の組み合わせで側面に、膝から下は左右と前面パーツの組み合わせで後部に合わせ目ができます。膝から下が分離しますが、内部パーツを挟むので合わせ目を消す場合は各所とも後ハメなどの加工が必要。

足の付根はポリキャップを交えた構造でロールや上下に可動します。

ソールは多数パーツの組み合わせでシャープ且つメカニカルに造形。つま先は赤いシールでの色分けですが、こちらも先端が浮きやすいので少し注意です。グレーの基部は左右の組み合わせで中央に合わせ目ができます。外装パーツがバラせるので合わせ目消しはラクそう。

足裏は起伏が大部分を占めます。つま先と踵のみ簡単なモールドが造形。つま先側のダークブルーは左右の組み合わせで中央に合わせ目ができます。この合わせ目を消す場合は後ハメなどが必要。つま先は適度に反らすことができます。

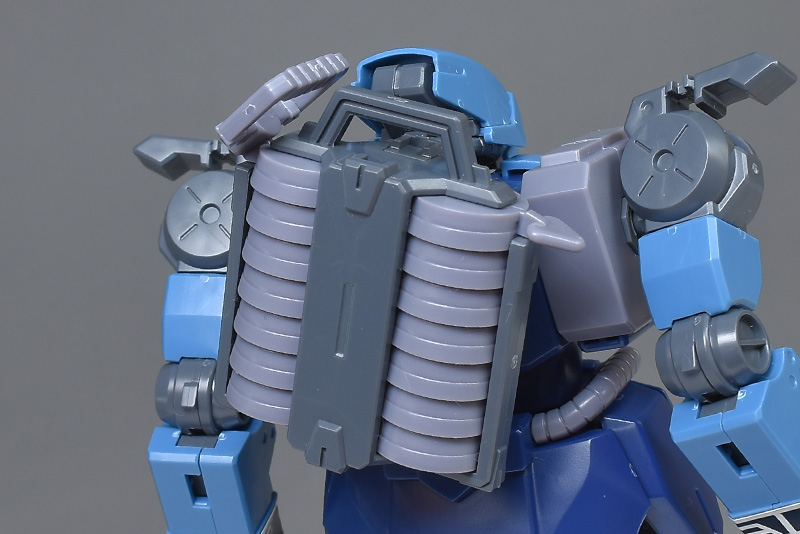

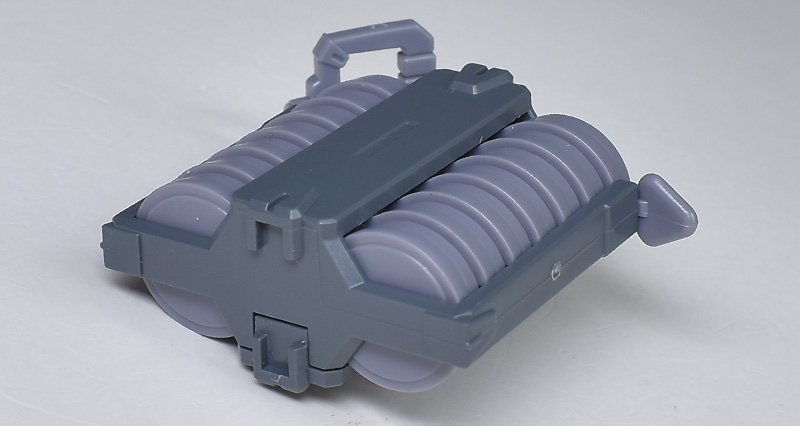

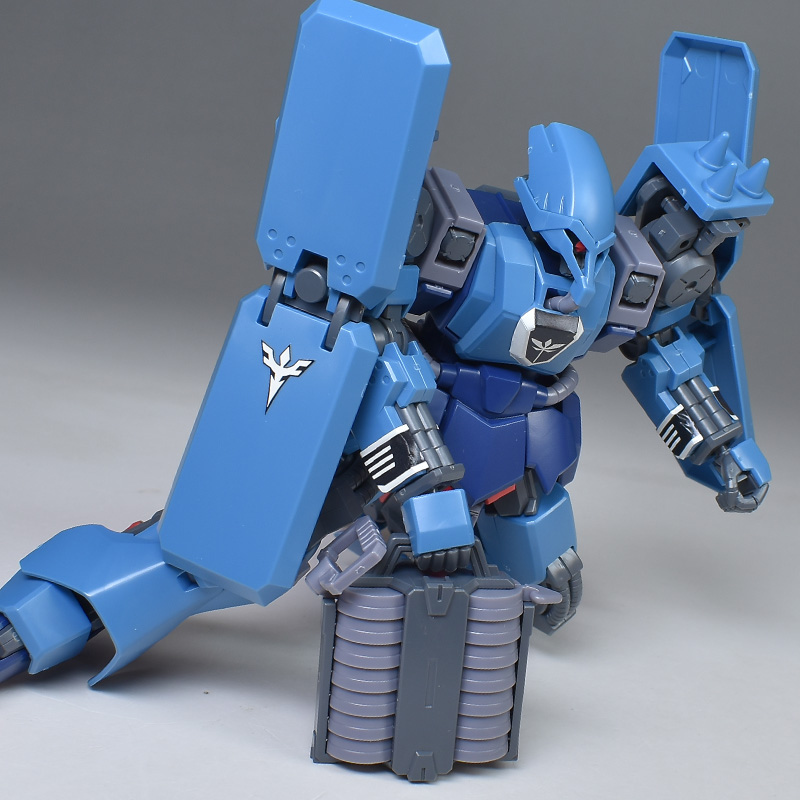

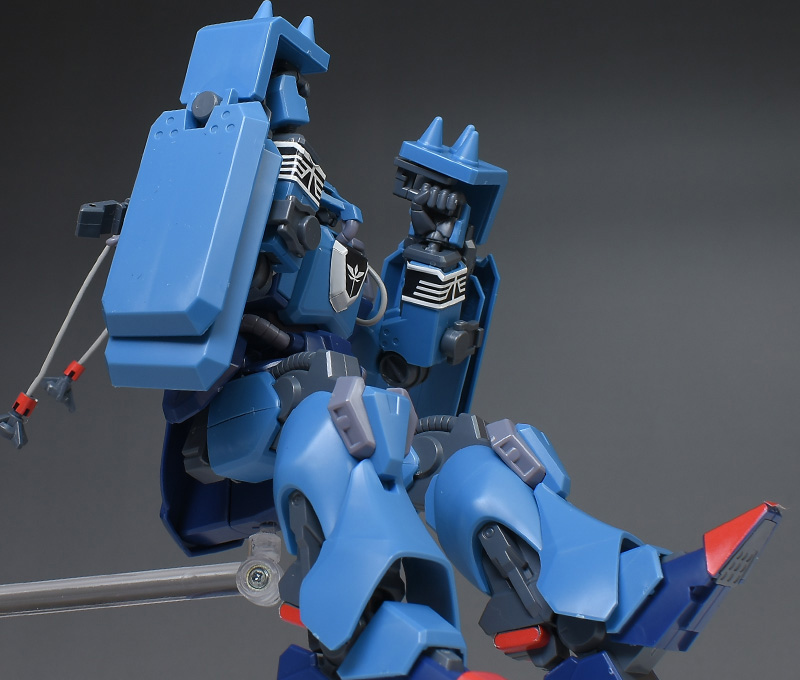

■バックパック

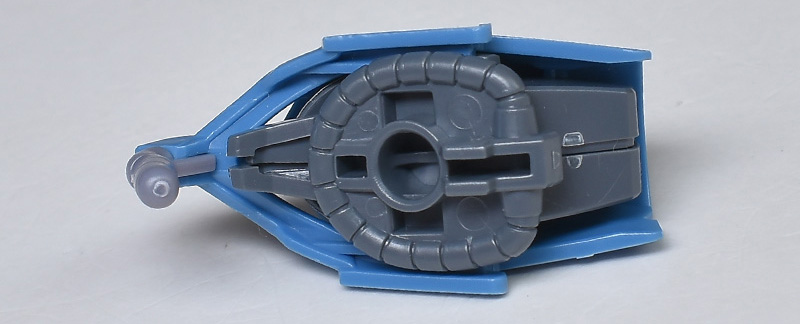

背部にはフレームザックに収納した状態のチェーン・マインを装備。多数の機雷が重ねられた状態で造形されています。フレームザック上部には携行用のグリップも造形。

機雷は簡単な2枚パーツ構成で分解は不可。フレームザックは合わせ目ができないパーツ構成で造りがしっかりとしています。チェーン・マイン(パープルグレー)のグリップは一応脱着が可能。

シュツルム・ガルス背部とチェーン・マイン(収納状態)は角型ダボ接続。ダボに角度がついており、斜めに組み付けるようになっています。背部の角型モールドは赤いシールでの色分け。

■他キットとの比較

HGUC RX-78-2ガンダム(リバイブ版)、HGUCνガンダム(ファンネルなし)と並べて大きさを確認。頭頂高はRX-78-2よりも頭一つ分大きいくらいですが、両肩のスパイク・シールドによって全高が増しています。シュツルム・ガルスの頭頂高は19.5m。

劇中で交戦したHGUC ジェガンD型(エコーズ仕様)コンロイ機、HGUCギラ・ズールと並べて。発売時期に多少の差はありますが、造形がしっかりとしているので組み合わせても特に違和感はありません。

HGUC ガルスJと並べて。ガルスJはシュツルム・ガルスのベース機なので似た箇所は多いですが、発売時期に差がありますしフォーマットも別物。プロポーションにも多少の違いがあります。

■各部可動域

頭部は適度に上下します。口元の動力パイプが干渉するため、左右へは少ししか可動しません。

腕は水平まで上げることが可能。肘は1重関節で90度程度まで曲げることができます。

肩はボールジョイント接続で適度に前後します。前方へはポリキャップの引き出しギミックによって広めに展開可能です。

腹部と腰部ボールジョイントによって上半身を適度に前後させることができます。

腰は干渉するため、45度くらいロールする程度。浮かせてディスプレイさせる場合は股間部にアクションベースやスタンドの3.0mm軸を差し込みます。

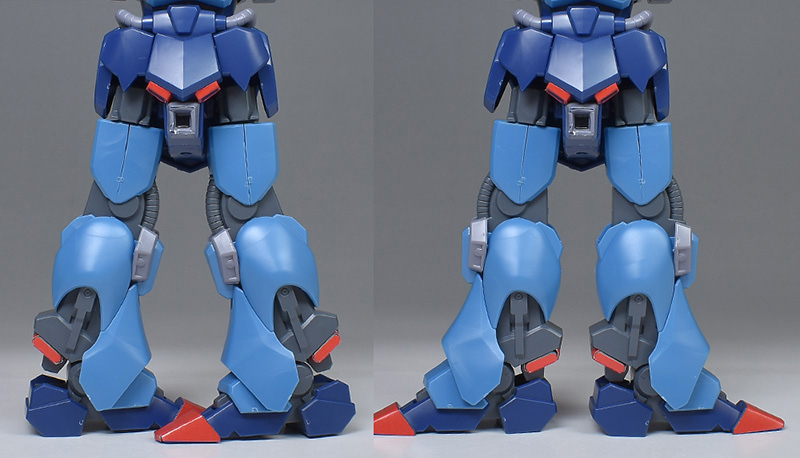

前後開脚は、前方へはフロントアーマーの隙間を縫って水平まで展開することができます。後方はリアアーマーが干渉するため、可動が制限されます。

膝は2重関節ですが、外装の干渉で90度程度までしか曲がりません。

足首は前後左右とも適度に可動します。

左右への開脚は水平まではいきませんが、それに近いくらい広めに展開させることができます。

足の付根がロールするので、内股、ガニ股共に広く可動させることができます。

可動域の総括としては、頭部の左右や腰のロールなど、多少形状の関係で制限される箇所はありますが、肩や肘、膝、足首などの各部関節はまずまずな可動域を持っています。なので躍動感あるポーズは難しいながらも、ある程度様になるポーズは取らせられそうですね。

■武装類

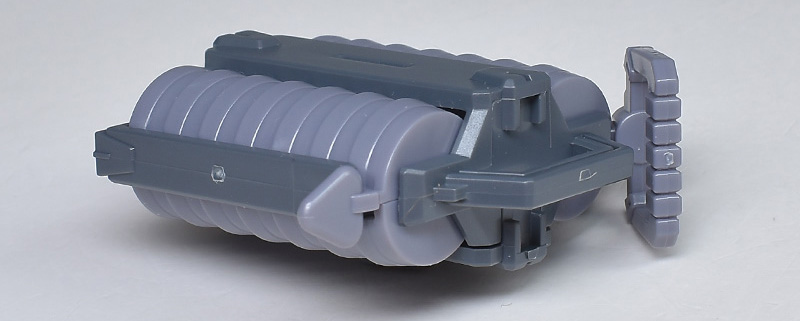

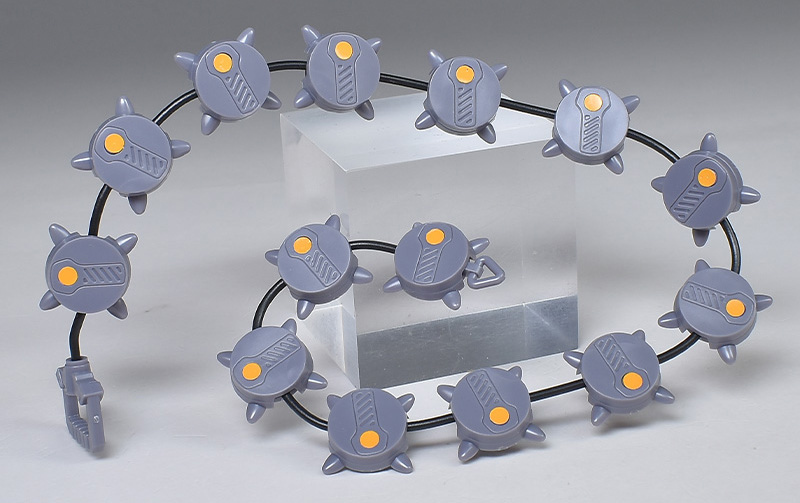

チェーン・マイン。ケンプファーなどが使用していた武装で、機雷をワイヤーで連結し、鎖のように遠心力を利用して密着させる特殊兵器です。背部に収納状態を装備していますが、こちらは機雷、リード線、グリップが連結された展開状態。

機雷はそれぞれ、ワイヤー(リード線)を挟んでの上下2枚パーツ構成。一部丸モールドは黄色いシールでの色分けです。この丸モールドは下のパーツに造形されていて塗り分けがしやすくなっています。グリップはたまにリード線から抜けることがあるので注意。

■ポージング

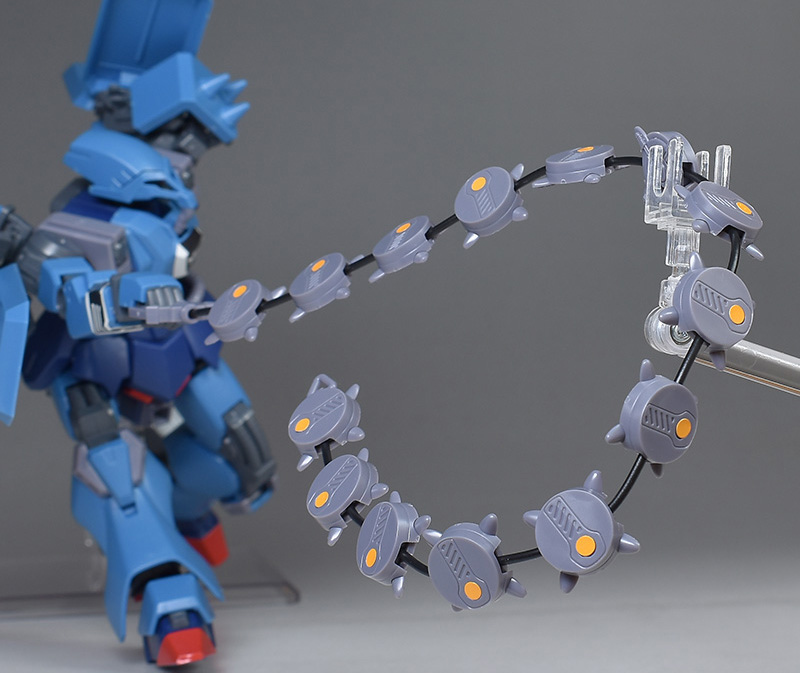

チェーン・マインを装備して。

多少グリップがリード線から抜けたり手首が抜けたりすることがありますが、チェーン・マインを構えるポーズや相手に巻き付ける投擲シーンもストレスが少なく再現しやすいです。

リード線も程よい強度があるので、自然な曲線を付けることができますし、機雷が垂れることもありません。

収納状態も上部グリップを握らせることができるので、携行するシーンを再現することができます。

スパイクシールドを組み替えて打突武装して使用。

全体的に可動が柔軟なので、スパイクでの打突攻撃や劇中で見せた蹴りなどのポーズも再現しやすいです。

シュツルム・ガルスは拠点突破用の特攻兵器的な側面があるので、劇中のように拠点攻撃を想定した格闘系アクションポーズが決まりやすいのは良いですね。

手首の強度がやや甘いのと、前腕への組み付け強度が高くないので、弄っているとたまにスパイクシールドがバラけたり、ふらついたり外れたりすることがあるので注意です。あらかじめ各部の固定強度を上げておいたほうが取り扱いはラクだと思います。

胸部のマグネット・アンカーパーツを外し、リード線と展開状態のマグネット・アンカーを組み付けて射出状態を再現。

こちらも先端のアンカーが軽量なのでリード線が垂れることはありません。ですが肩部への固定が甘く抜けやすいので注意です。こちらもあらかじめ強度を上げておいたほうが良いかもですね。

両肩のマグネット・アンカー射出状態を再現する場合、リード線は長いものを半分にカットして使用します。長いままだとおそらく垂れるので、射出状態を再現する場合は短いほうが取り扱いはラクかと。

適当に何枚かどうぞ。

以上です。ガルスJが長らくHG化されていなかったため、このシュツルム・ガルスがUCに登場し、HG化されたのはファンにとって歓喜だったと思います。強襲用、拠点攻撃用らしく格闘系のポーズが再現しやすいですし、武装も個性的。チェーン・マインを携行しているのも親しみが感じられて良いですね。

気になる点はそんなにないですが、多少両肩スパイク・シールドの固定強度が弱いためふらつきやすいです。垂れたりするほどではないですが、少し手が当たったりするだけで形状が変わりやすいので少し注意です。それと手首がやや抜けやすいので、あらかじめ補強しておいたほうが良いかと。前腕やつま先、腰中央下部などをシールで色分けしますが、よく触る箇所はシールが浮いたり剥がれたりしやすいので注意です。

スパイク・シールドはザクとギラ・ドーガのシールドをミキシングしたという設定でどことなく馴染みを感じますし、打突系武装への組み換え可能なのもなかなか秀逸で面白いです。即席感を含みつつも、特徴的な機体形状が上手く再現されていますし、懐かしさ全開のジオン大運動会を彩る1機として印象的な機体が楽しめるのが嬉しいですね。

⇒メルカリでHGUC シュツルム・ガルスを探す

⇒アマゾンでHGUC シュツルム・ガルスを探す

⇒あみあみでHGUC シュツルム・ガルスを探す

⇒DMM.comでHGUC シュツルム・ガルスを探す

⇒駿河屋でHGUC シュツルム・ガルスを探す

⇒楽天でHGUC シュツルム・ガルスを探す

⇒ヤフーショッピングでHGUC シュツルム・ガルスを探す

1件のコメントがあります。

shio

on 2025年12月10日 at 18:22 -

トリントン襲撃で活躍しそうな機体なのに、宙空戦に出てきたのどう考えてもイカレてる

股間周りにダクトが申し訳程度になるだけで推進系の噴出口ゼロなの頭おかしい