今回は、HG 1/144 RX-81LA ジーライン・ライトアーマーのレビューをご紹介します!

HG ジーライン・ライトアーマーは、『機動戦士ガンダム戦記』より、MS「RX-81LA ジーライン・ライトアーマー」の1/144スケールモデルキットです。FSWS計画のコンセプトを継承した特徴的な機体形状を再現。ジーライン(基本フレーム)の他、外装パーツを取り付けることでジーライン・ライトアーマーへの換装が可能となっています。専用バックパックによるフル装備形態(ミサイルランチャー仕様)も再現可能。価格は3,630円(税込み)。プレミアムバンダイ限定の商品です。

ジーラインにジム・ライトアーマーのコンセプトを基にした追加装備を施した高機動タイプで、ゲーム内ではファントムスイープ隊のユーグ・クーロが搭乗。機動力を維持し、一撃離脱戦法を目指した機体である「RX-81LA ジーライン・ライトアーマー」がHGUCでキット化。

2024年2月に発売されたHG ジーラインスタンダードアーマー(以下、スランダードアーマー)をベースに、ジーライン・ライトアーマーの赤を基調としたカラーリングや頭部、肩部、脚部などの各部ライトアーマー、大型スタビライザー付きのバックパック、ヘビー・ライフルが新規造形で再現されています。

成形色はホワイトとレッドを基調に、胸部やソール部などにダークブルー、胸部や前腕部などにライトグレーを配色。その他、胸部や肩部などがイエロー、内部・関節、バックパックや武装類などがダークグレー成形色での再現となっています。

シールは頭部センサー類と腰部V字を補うくらいでわずか。一部ダクトやモールド、アポジ、バックパックのスラスター内部などを塗装で補う必要がありますが、素組みでも十分なくらいの色分けが再現されています。

外装のダークブルーやレッド、内部・関節、武装類に使用されているダークグレー成型色パーツにはKPSが使用されています。ABSは不使用。

ポリキャップは不使用。関節は各部ともKPSパーツ構成で関節強度はまずまず高め。バックパックは小型で特に負荷はかからず、自立は安定しています。全体的にKPSパーツが使用されているので軽量です。

■付属品

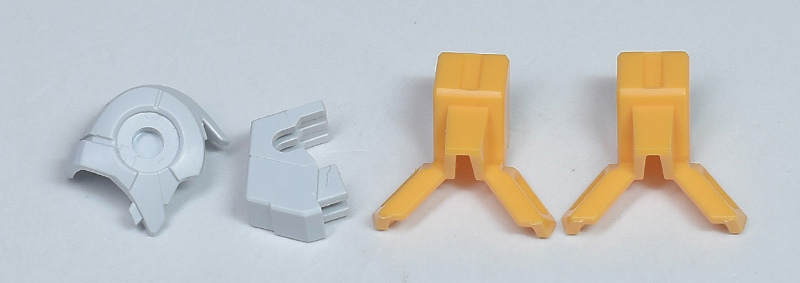

シールド、ヘビー・ライフル、ビームサーベル刃✕2、フル装備用パーツ(大型スタビライザー付きのバックパック、サーベルホルダー)、高機動用バックパック、ハンドパーツ(武器持ち手:右、平手:左)、基本フレーム用パーツ(頭部、肩部)、シールド用ジョイントパーツが付属。シールド用ジョイントパーツはお好みで使用してくださいとのこと。

HGジーラインスタンダードアーマー用のパーツが余剰で付属します。

■ジーライン(基本フレーム)

ベースのHGジーラインスタンダードアーマーと同様、全身各部のライトアーマー(増加装甲)をパージすることで軽装の基本フレームになります。まずはこのジーライン(基本フレーム)の各部を見ていきます。

まずはジーライン(基本フレーム)を全身から。形状自体はスタンドアーマーのものと殆ど同じ。

ただし一部のみ、ライトアーマー用にパーツが新造されています。

■基本フレーム頭部

頭部。額にV字アンテナはなく、近未来マシンのようなデザインで造形。こめかみのバルカン砲やひさし、左右の丸型装甲はパーツで細かく色分けされています。バルカンふちはイエローに塗り分けが必要です。

メット部は左右の組み合わせですが、後頭部の合わせ目は段落ちモールド化。後頭部センサーは青いシールで色分けします。

バイザー内部にはツインアイのモールドが造形。表面にシールを貼って色分けします。

クリアブルーのバイザーパーツはブラックライトには反応しませんでした。

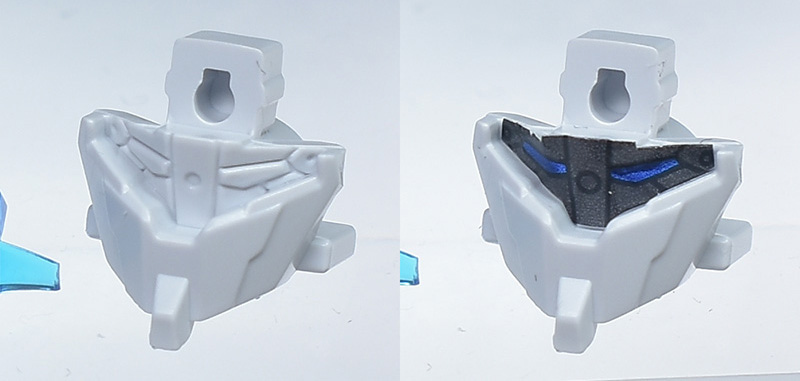

右のメット部パーツはライトアーマー用に新造。内側の形状が異なり、外装パーツの組み換えがしやすいようになっています。

胸部・腹部。各部がパーツで色分けされていてヒロイック。腰周りにアーマーはほどんどなく、軽装で身動きのしやすい造りになっています。腰のV字はパーツに黄色いシールを貼っての色分け。

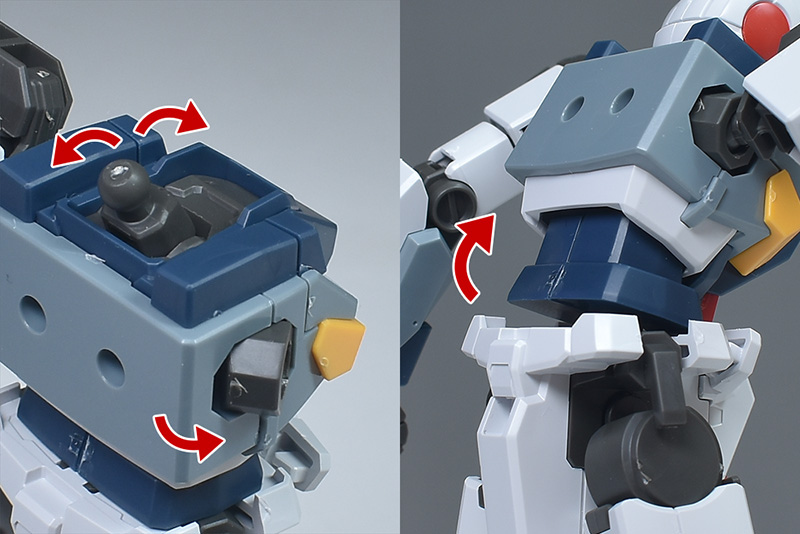

首は前後にスイング可能。肩も前方に展開させることができます。腹部も適度に展開可能。

股間部には可動ギミックがあり、スライドさせることで脚部の可動域を広げることができます。

■基本フレーム腕部

腕部。軽装ながら、各部がエッジの効いた装甲で近未来的マシンのような雰囲気がありますね。

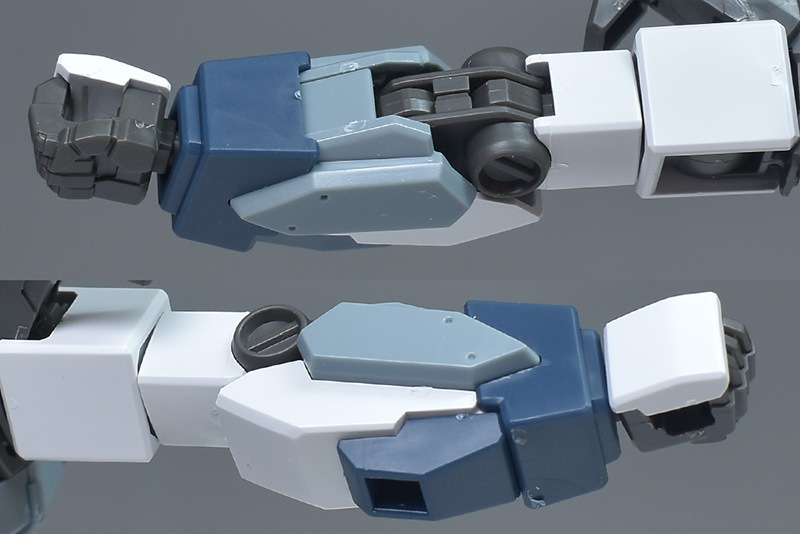

上腕は筒型、前腕は細かくパーツを組み合わせていく構造で合わせ目はありません。

肘関節にロール機構があり、前腕をロールさせることができます。

なのでガワラ曲げも再現可能。

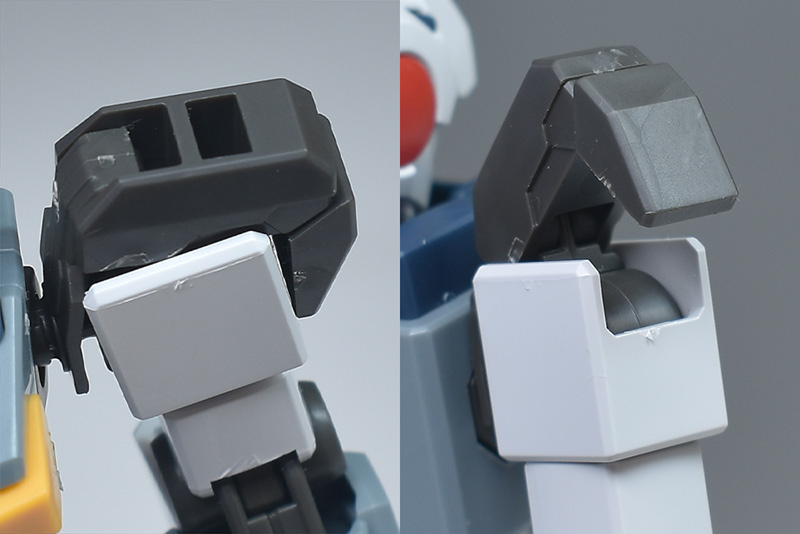

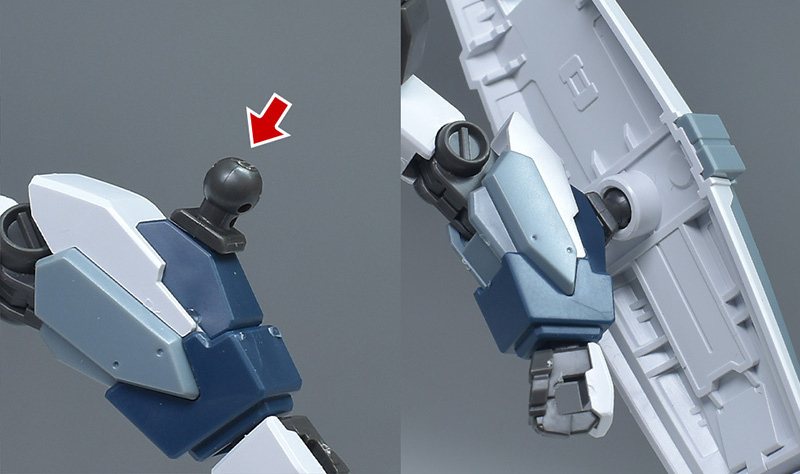

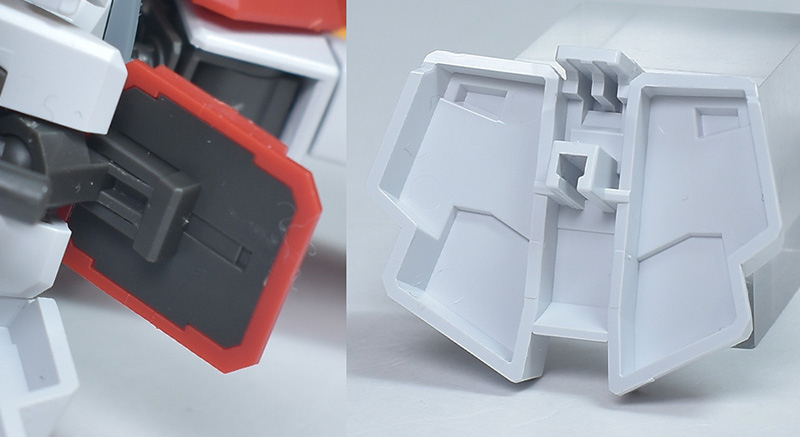

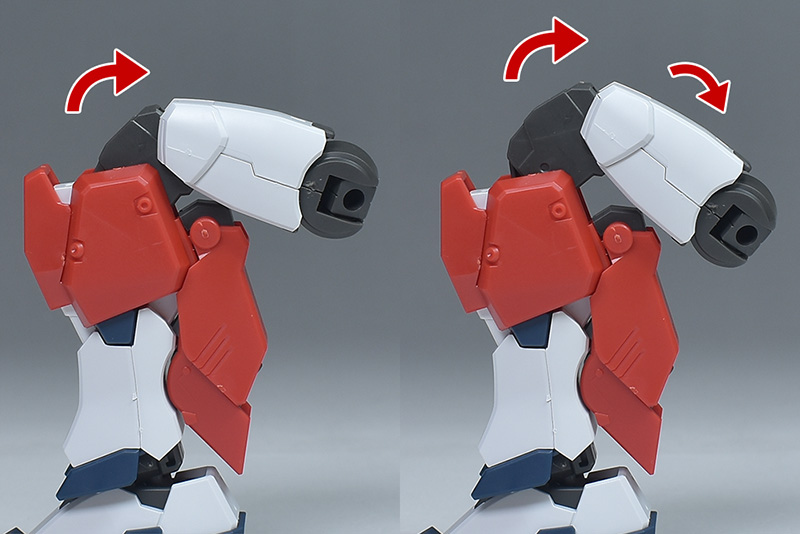

ショルダーアーマー。シンプルなデザインですが、上部にはアーマーをマウントするためのジョイント装甲が造形。

ジョイント装甲は上部に可動します。

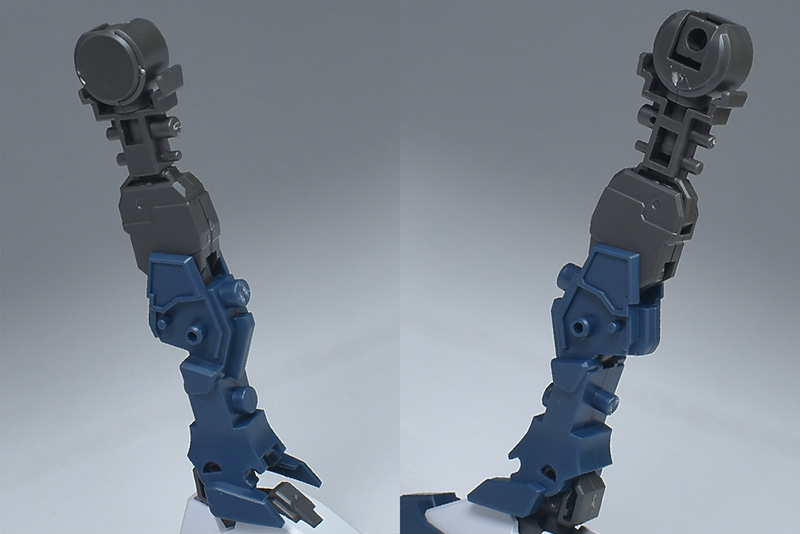

■基本フレーム脚部

脚部は脚長でスタイリッシュに造形。。こちらも色分けは少ないですが、全体的にエッジが効いていてマシン味があります。

大腿部は前後、膝から下は前後など多数のパーツを組み合わせる構造ですが、合わせ目はモールドっぽく造形されています。

脚部には簡単な内部フレームが造形。

脚部は膝から下の部分を引き伸ばすことで深くまで曲げることができます。特にロック機構はないので、膝を曲げれば自然とスライドして引き出され、深く曲げられるようになっています。

ソール部。派手さはないですが、まとまりのあるデザインで造形されています。足裏もモールド入りの裏打ちパーツで蓋がされ、肉抜き穴もありません。中央の円形スラスターは黄色く塗り分けが必要。

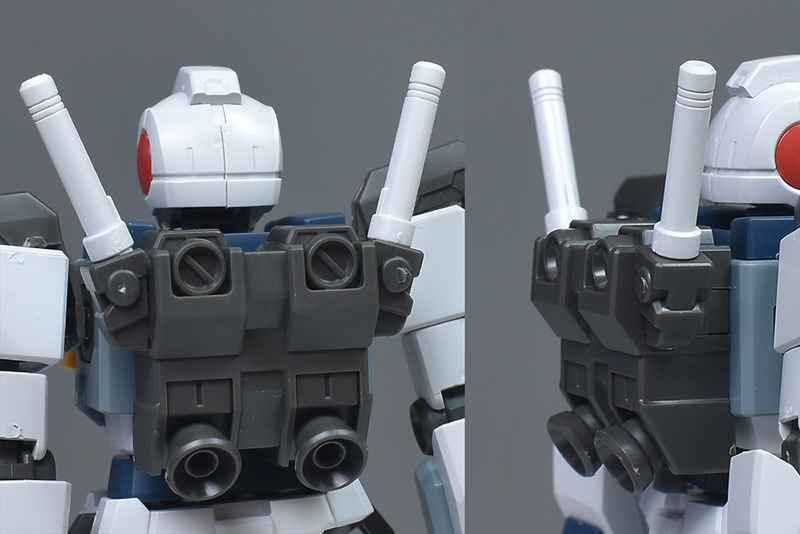

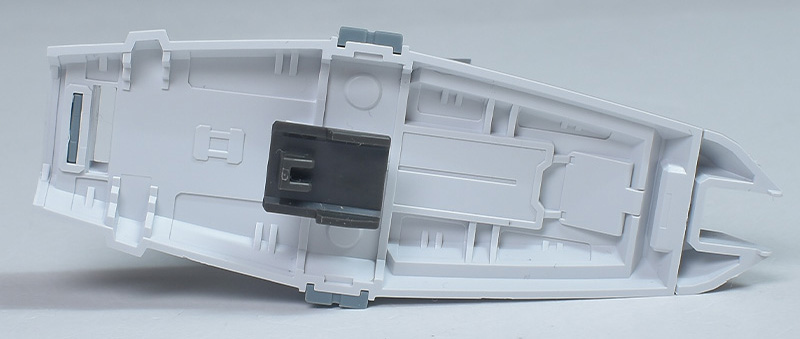

■バックパック

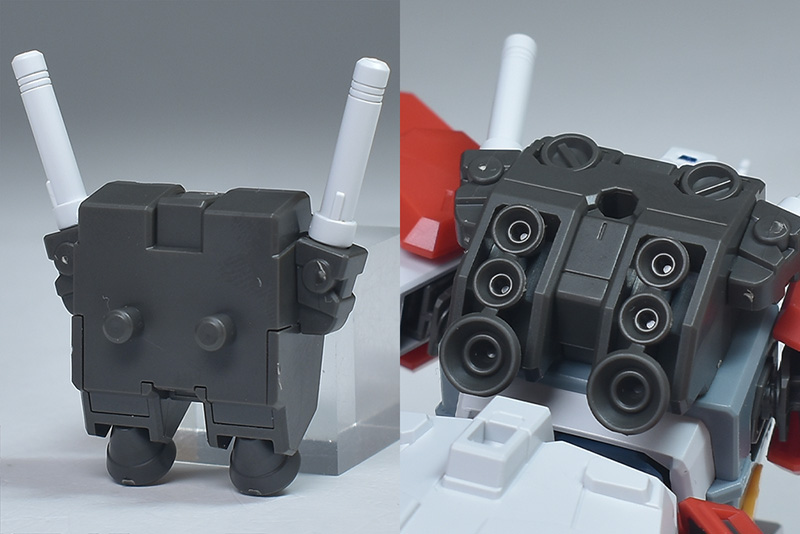

バックパック。マルイチや左右サーベルホルダーなど、どことなくガンダムタイプに近いデザインで造形されています。本体部は簡単な前後2枚パーツ構成ですが、合わせ目はモールド化。サーベル柄はややふらつきやすいので注意です。

下部バーニアに可動ギミックはなし。サーベルホルダーも角型ダボ接続で可動ギミックはありません。

背部バックパックは2ダボ接続。なので一部のHGUCやHG水星の魔女、HGSEED FREEDOMシリーズなどのバックパックと交換することができます。カスタマイズの自由度が高くて良いですね。

■基本フレームでポージング

全体的に可動が柔軟なので、立膝もしっかりと再現できますし、足首が深く曲がるので大股を開いての自立も割と安定します。

サーベル柄はハンドパーツに差し込むだけで保持ができますが、しっかりと奥まで押し込まないとスルッと抜けることがあります。

それと手甲の組付けが甘いと抜けることがあるので注意です。手甲パーツはややバラけやすいので注意。

両手持ちも一応再現可能です。

シールドのジョイントパーツを小型のものに組み替えれば、基本フレームでもシールドを装備させることができます。

特に不自由な感じもなく、ポーズが取らせやすいです。多少股間部が自然にスライドしてしまいますが、特に不自由さやストレスを感じるほどではないようでした。

最近のキットは外装の脱着ギミックが再現されているため、いろんな形態が一度に楽しめるのが良いですね。

■ジーライン・ライトアーマー

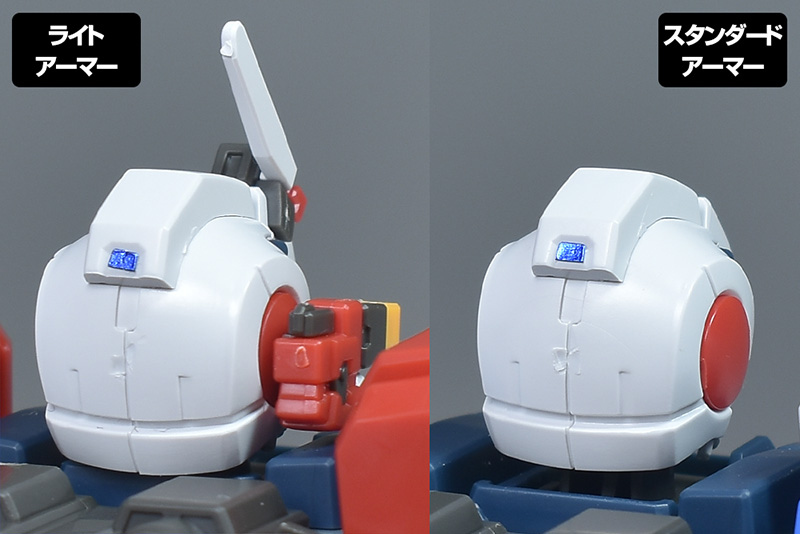

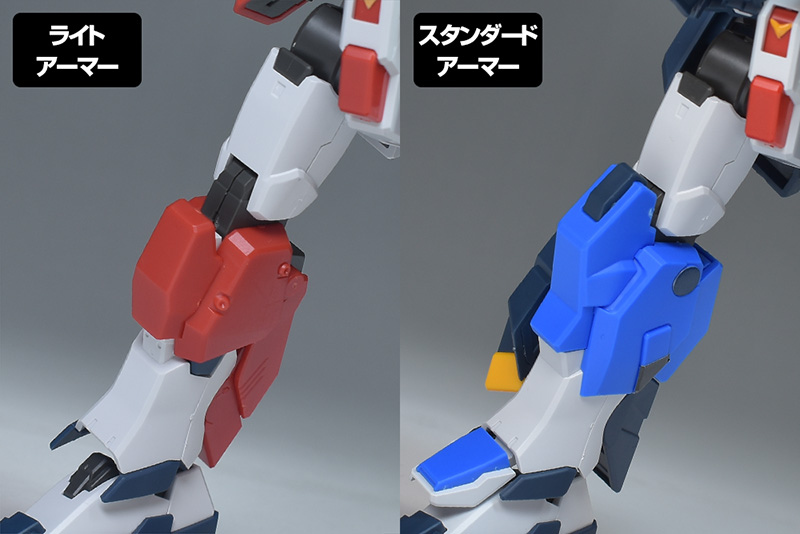

続いて各部外装を装備したジーライン・ライトアーマーの状態で、各部をHGジーラインスタンダードアーマーと比較しながら見ていきます。

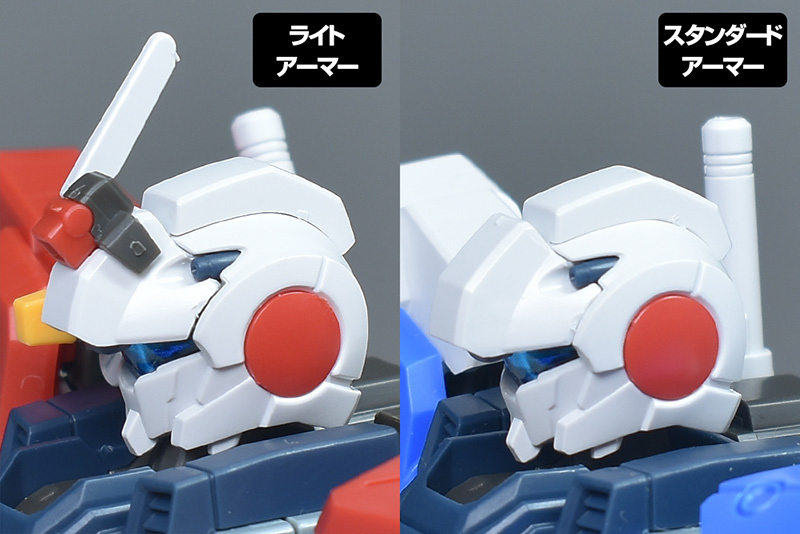

■ジーライン・ライトアーマーの頭部

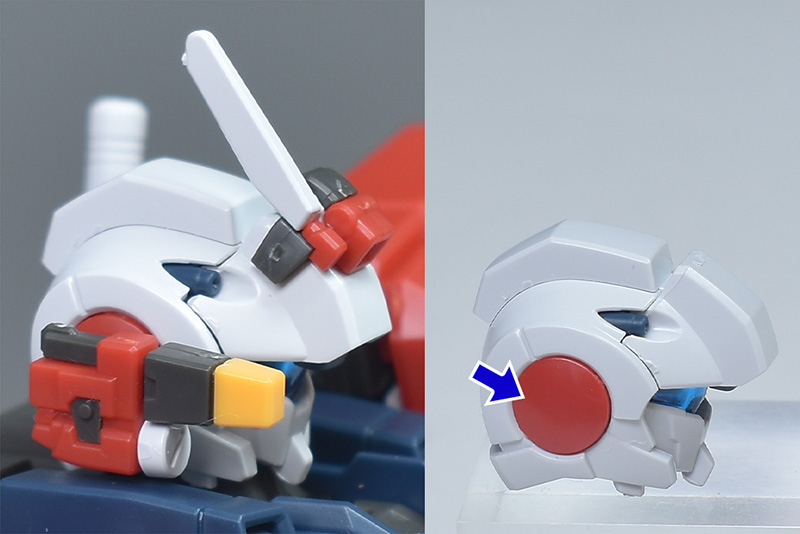

頭部をスタンダードアーマーと比較して。スタンダードアーマーは基本フレームと同じですが、ライトアーマーは額にセンサーやアンテナが造形されたセンサーユニットに変化。右側面にはロングレンジ用のセンサーも装備しています。

各部とも色分けが細く完成度が高いです。小さいパーツが多いので組立時の紛失に注意。

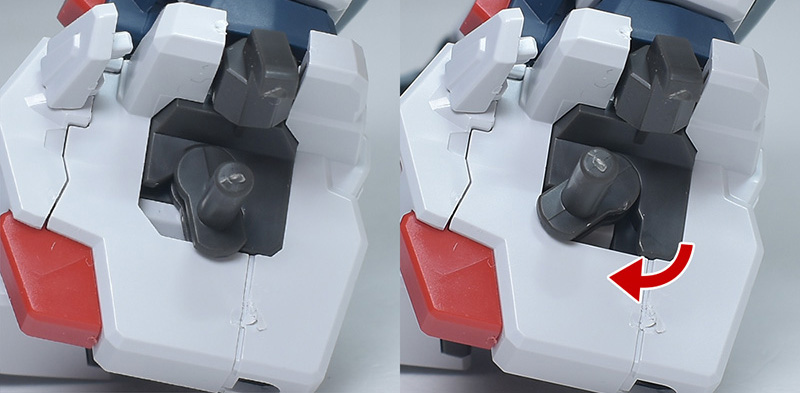

基本フレームから赤い円形パーツを外して組み替えますが、赤いパーツは後部を押し込むことで簡単に取り外しが可能。ただし勢いでパーツが飛んでいく可能性があるので注意です。

■ジーライン・ライトアーマーの胴体部

胸部・腹部を比較して。スタンダードアーマーは一部がブルーの装甲に変わっていますが、ライトアーマーは基本フレームと同形状です。

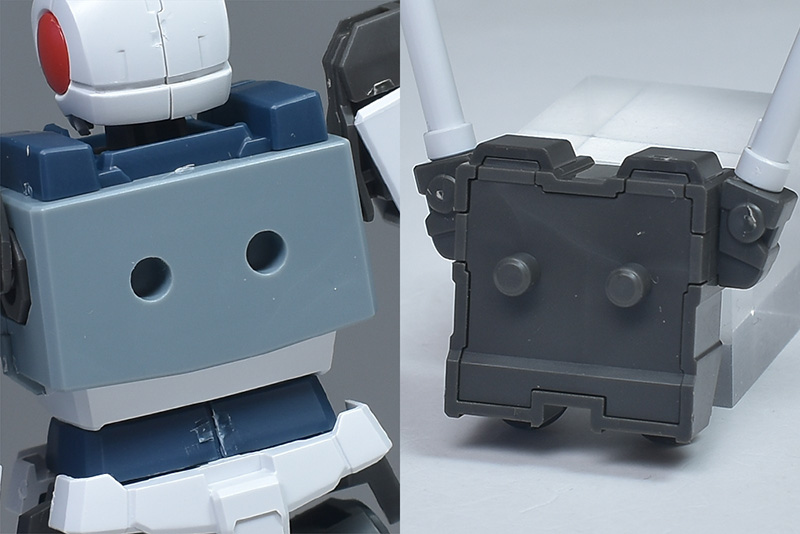

腰部を比較。スタンダードアーマーは前後に厚みのある装甲を装備していますが、ライトアーマーはフロントアーマーがなく軽装。

後部リアアーマーはライトアーマー用の装甲を組み付けるだけです。厚みがあり、モールドも適度に造形。

1個パーツ構成で裏面の造りは簡易的。

サイドアーマーは基本フレームに組み付けます。こちらはモールドこそないものの裏打ちパーツがきっちりと造形されていて表面ダクトもパーツで丁寧に色分けされています。

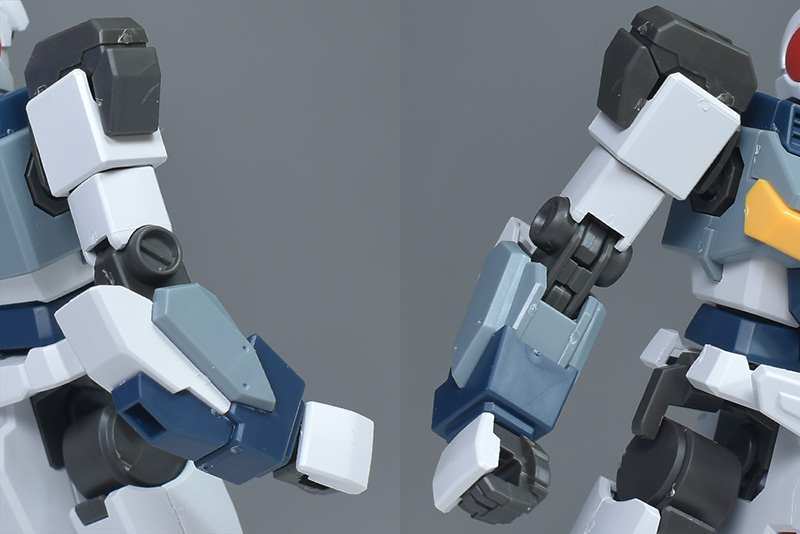

■ジーライン・ライトアーマーの腕部

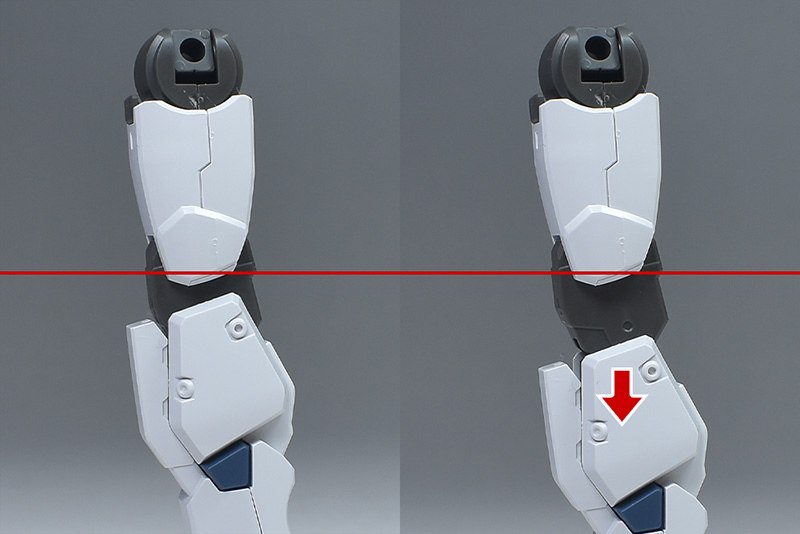

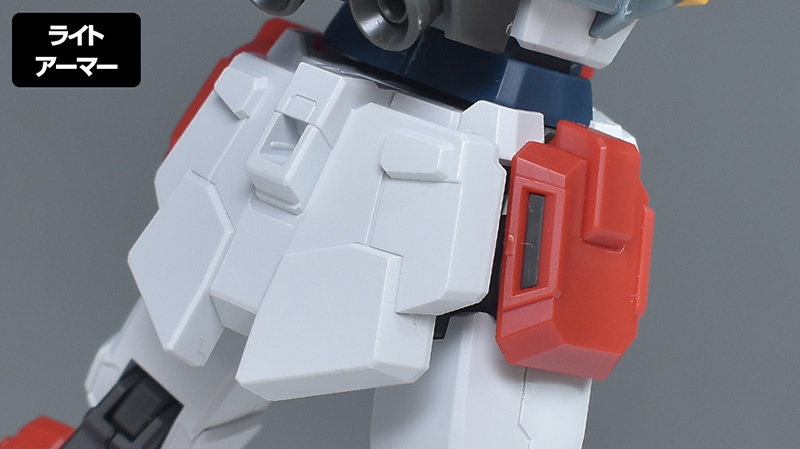

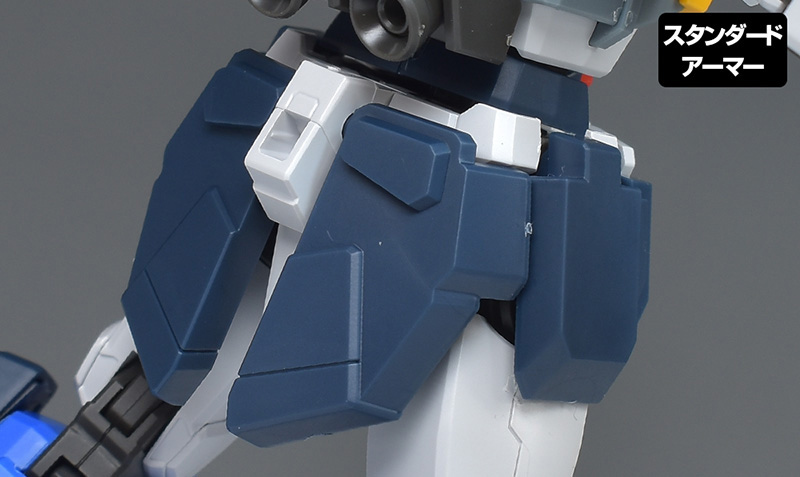

腕部を比較して。どちらも肩にアーマーを装備していますが、形状が違っています。ライトアーマーのほうが軽装。

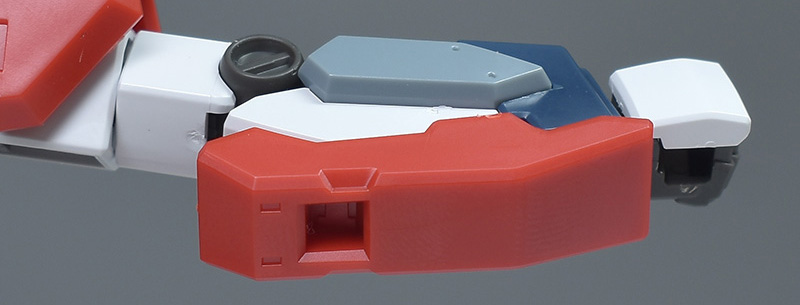

ただし前腕には厚みのある装甲を装備しています。

前腕の装甲は1個パーツ構成で組み付けるだけ。内側から隙間が見えるのが少し気になるかなという程度です。

ショルダーアーマーは側面に横筋の合わせ目ができますが、そのままモールドとしておいても良いかなと。

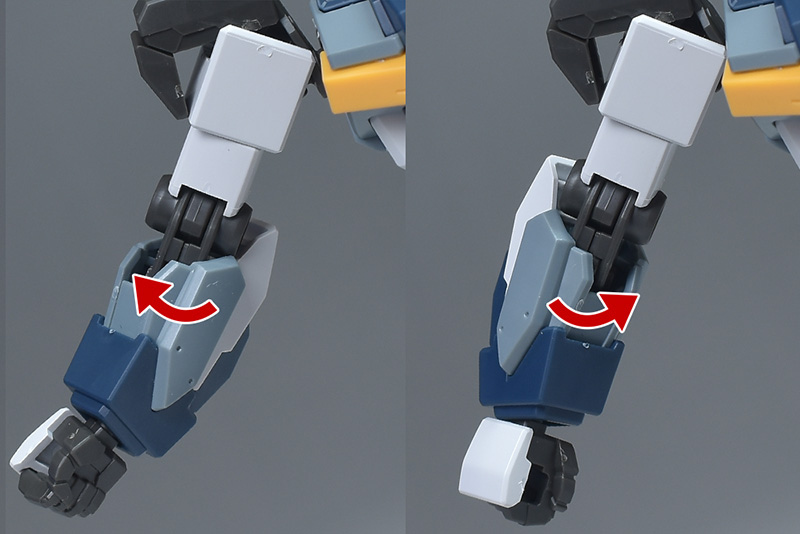

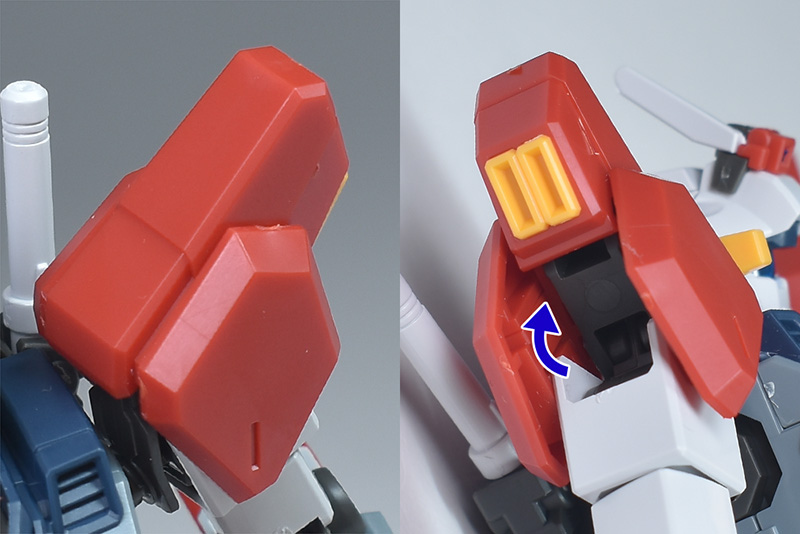

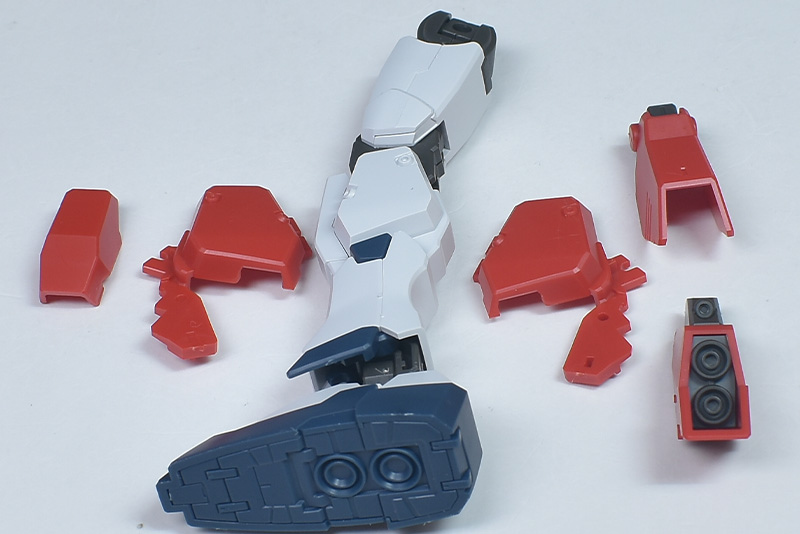

肩部は上部の赤いアーマーや側面の小型装甲の脱着によって基本フレームとライトアーマーを変化させます。

■ジーライン・ライトアーマーの脚部

脚部を並べて比較。どちらも膝周りに厚みのあるアーマーを装備。スタンダードアーマーは側面と後部にスラスターを配しているのに対し、ライトアーマーは後部のみとなっています。

脚部はライトアーマーの脱着で基本フレームとライトアーマーを変化させます。ライトアーマーは各部を細かくバラして脚部に組み付けていきます。

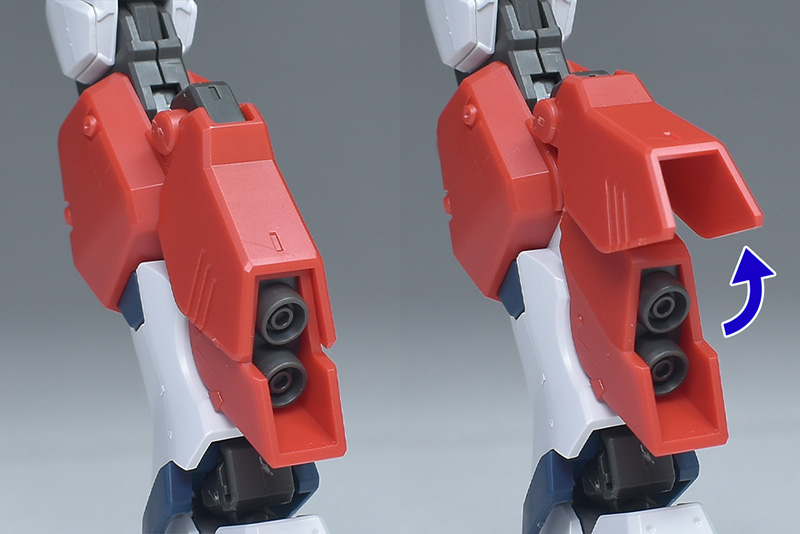

後部スラスターカバーは展開が可能。スラスターノズルは2重モールドになっています。

後部装甲の干渉により、膝の曲げる角度は基本フレームよりも制限されますが、膝を伸ばすと少し深くまで曲げられます。

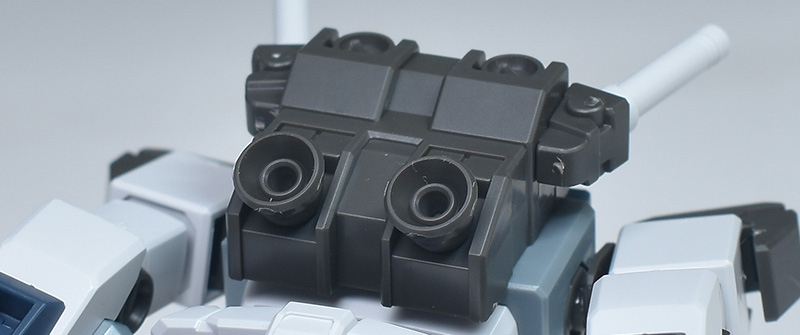

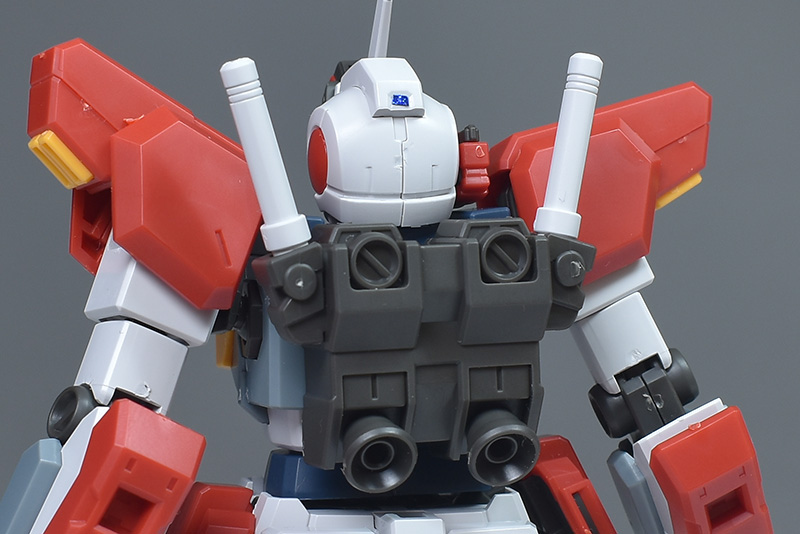

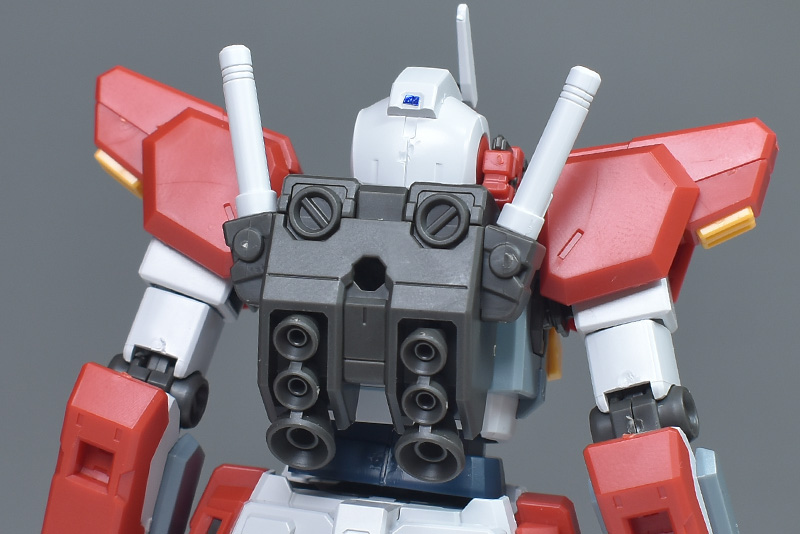

■ジーライン・ライトアーマーのバックパック

バックパックは基本フレームと同じ。スラスター口は2重ノズル。

スタンダードアーマーと同様、付属の高機動用のバックパックに組み替えることができます。

高機動用バックパックはスラスターが3口ノズル。機動性の高さを感じさせる造りになっています。

こちらもスラスターやサーベルホルダーの可動ギミックはありません。

■他キットとの比較

HGUC RX-78-2ガンダム(リバイブ版)、HGUCνガンダム(ファンネルなし)と並べて大きさを確認。RX-78-2よりも少し大きいくらいです。足が長くスタイリッシュなのと、色分けが細かく、カラフルなのが特徴。

ベースのHG ジーラインスタンダードアーマーと並べて比較。ライトアーマーのほうが軽装です。

このあたりは剛性を重視するか、機動性を重視するかといったところかと。

劇中で戦闘を繰り広げたHGUCイフリートナハトと並べて。どちらも比較的近年のキットでプロポーションがしっかりとしているので、組み合わせても違和感はなさそうですね。

共闘したHGジム・コマンド、HG陸戦型ジムと並べて。陸ジムとは発売日が近いため、そこまで不自然な感じはないですが、ジムコマンドはフォーマット、プロポーションともに古さを感じるので少し差があるかなと。

■各部可動域

HGジーラインスタンダードアーマーと可動域を比較して。全体的に可動域はスタンダードアーマーとそんなに変わらない印象です。腕も水平程度まではあがりますし、肘も2重関節で深くまで曲がります。多少センサーが干渉するため、頭部の可動は制限されるところがありますね。

腰も360度回転可能。ただし膝はスタンダードアーマーのほうが深くまで曲がるようです。

左右への開脚も水平まで幅広く展開させることができます。開きすぎるとややサイドアーマーがポロリしやすいので注意。

スランダードアーマーは経年で腰回りがかなりポロリしゃすかったです。

■武装類

ヘビー・ライフル。狙撃用の高出力ビーム・ライフルです。銃身を延長し、エネルギーパックを増設。装填段数を犠牲にして一発あたりの威力を高めているとのこと。このライトアーマーで新造された武装になります。

黄色いセンサーパーツは一旦組み込むとバラしにくいので、仮組みする場合は注意が必要です。

本体部分は左右の組み合わせですが、上下の合わせ目は段落ちなどでモールド化。

銃身下部や後部のマガジンなどは一応分解が可能です。

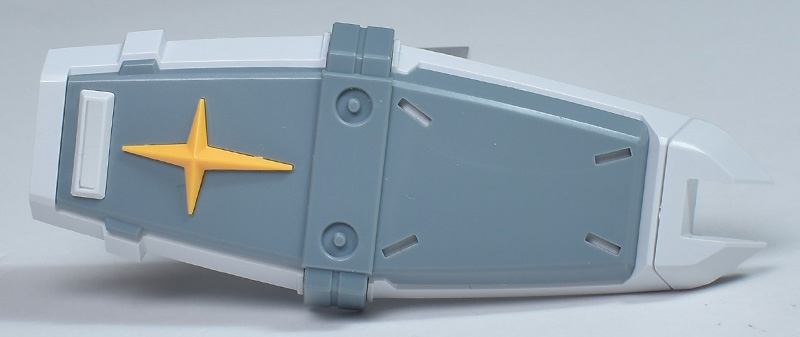

シールド。腕部に装備するルナ・チタニウム合金製のシールドになります。先端部の突起は打突攻撃に使用可能とのこと。表面の十字は別パーツによる色分けです。

裏面には適度なモールドが造形。一部が肉抜きっぽいですが、そこまでチープな感じはないですね。

先端の打突部分は安全フラッグ付き。

■ジーライン・ライトアーマーでポージング

一通り武装して。

ヘビーライフルは付属の武器持ち手で保持します。ダボ固定ではないですが、隙間なく保持できます。後部ストックが太く、干渉しやすいのでうまく交わすようにします。

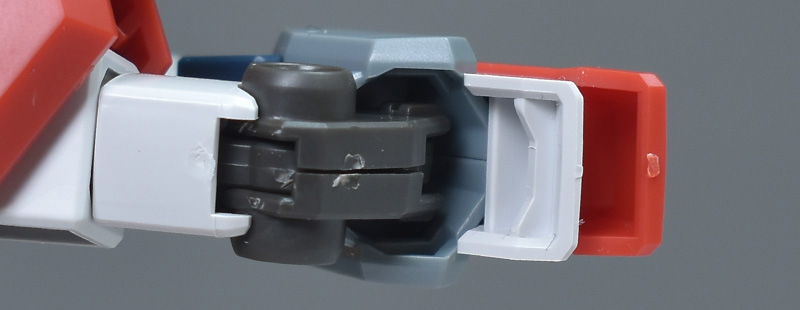

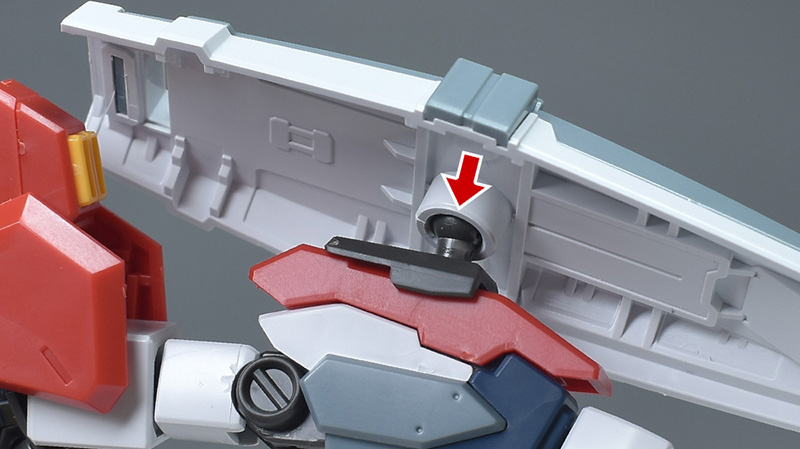

シールドは前腕に組み付けるだけで装備可能。固定強度があり、簡単に外れるようなことはありません。

ボールジョイント接続で柔軟なので干渉を避けることができます。前腕がロールするので、自然な形で前方を防ぐポーズが再現できるのも良いですね。

ダークグレーのシールド基部パーツはボールジョイント接続ですが、組み合わせが固く、根元が白化しやすいので注意です。グリスなどを塗って可動しやすいようにしたほうが破損がなくて良いかも。

赤が基調なため、スタンダードアーマーよりもヒロイックさが強く感じられますね。戦隊モノのリーダー核のような雰囲気。

個体差かもですが、サイドアーマーがややポロリしやすかったです。気になるようなら、あらかじめ強度を上げてからポーズを取らせると良いかと。

ビームサーベルを保持させるとかなり様になります。一撃離脱戦法を主としているだけに、近接戦闘武装のほうがデザイン的にも合っているのかもしれないですね。

劇中のようにイフリート・ナハトと組み合わせてディスプレイ。イフリート・ナハトは先日プレバンで再販されたと記憶していますが、それでも入手困難なキット。手元にあれば、ぜひ組み合わせて楽しみたいところです。

■ジーライン・ライトアーマー(フル装備)

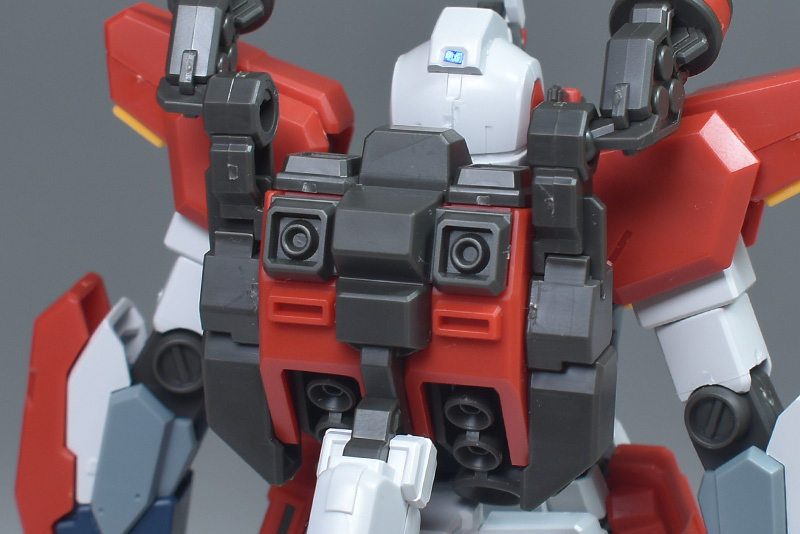

背部にミサイルランチャー、大型スタビライザー付きのバックパックを組付け、フル装備(ミサイルランチャー仕様)に。

HGジーラインスタンダードアーマー(フル装備)の背部を並べて比較。上部もミサイルランチャーとガトリングスマッシャーで違っていますし、スタビライザーも1基と2基できっちりと差別化されています。

フル装備のバックパック。パーツによる色分けも細かいですし、ディテールが細かく密度感があります。

ミサイルランチャー基部パーツの内側に肉抜き穴があるのが少し気になるくらい。

1ダボ接続で高機動用バックパックに被せるように組み付けます。

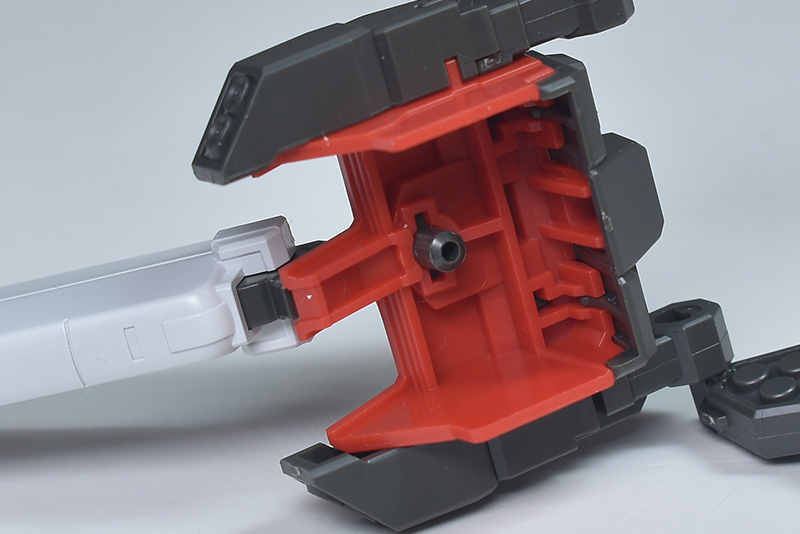

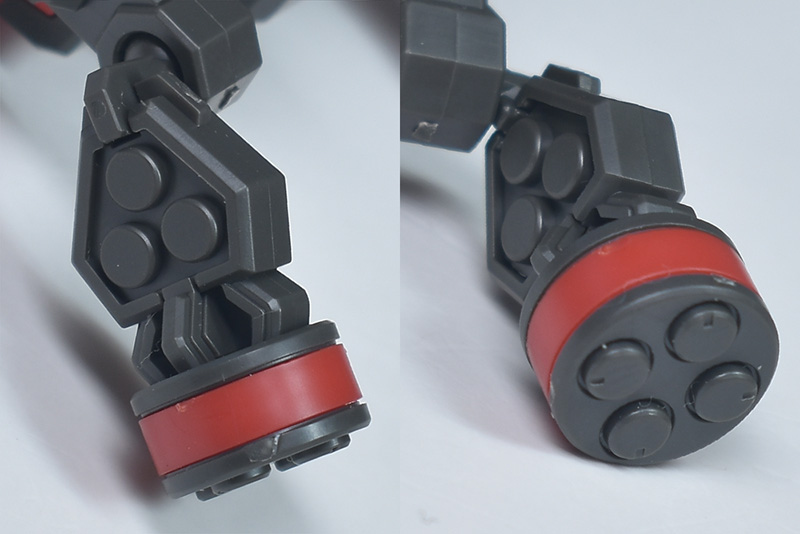

ミサイルランチャーは独特のデザインですが、砲口部分が赤いパーツでおしゃれに色分けされています。

合わせ目はありません。

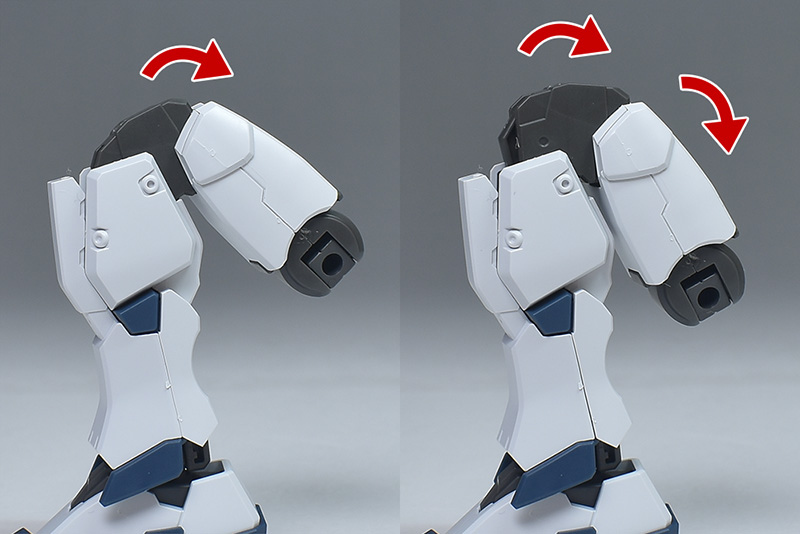

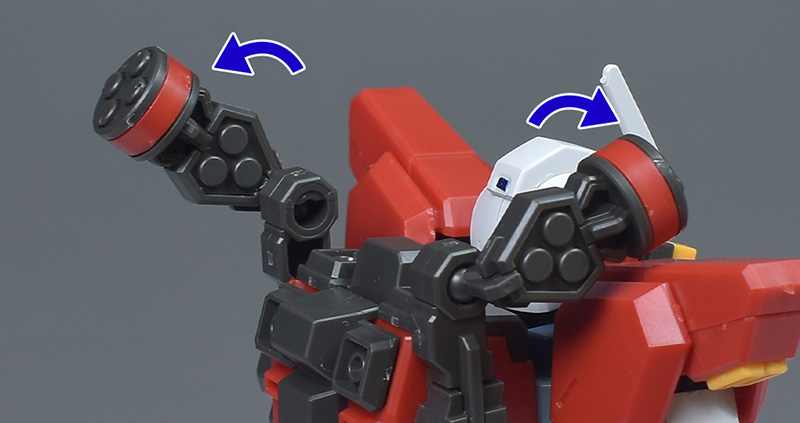

ミサイルランチャーはボールジョイント接続で前後にスイング可能。

左右へも可動しますが、基部が細身なので無理に可動させて白化や破損させないように注意です。

下部大型スタビライザーは上下の組み合わせですが、中央の合わせ目は段落ちモールド化。

基部が可動し、スタビライザーを上下にスイングさせることができます。

■ジーライン・ライトアーマー(フル装備)でポージング

背部ユニットは特に重苦しい感じも無いですし、干渉もほぼありません。

可動は通常のジーライン・ライトアーマーと同じで柔軟に対応してくれます。スタビライザーによって背部の見応えもアップ。

ミサイルランチャーでの射撃ポーズもできますし、装備させることでポージングの幅が広がるのが良いですね。

HGジーラインスタンダードアーマー(フル装備)と並べて。

適当に何枚かどうぞ。

以上です。スタンダードアーマー以上のヒロイックさと、程よい装甲によって機体の軽快感、機動性の高さなどが感じられて良いですね。ヒーローマシンのような華やかさも持ちつつ、近未来的なマシンのようなデザインも特徴的。ジーラインの特徴、ライトアーマーの良さがうまく表現されていると思います。

気になる点は殆どないですが、腰部サイドアーマーが左右開脚しすぎるとポロリしやすいので注意です。それ以外はパーツのポロリもなく、取り扱いやすいですね。スタンダードアーマーが経年でポロリが多くなっていたので、このライトアーマーもそうなる可能性はありそうです。

これでライトとスタンダードの2体が揃ったので、組み合わせてディスプレイさせることで、劇中の印象的なシーンが楽しめるようになりました。完成度高く立体化されたのがとても嬉しいですし、系譜としてはアサルトアーマーやフルカスタムなどがありますが、どこまでキット化されるのかも楽しみですね。

⇒メルカリでHG ジーライン・ライトアーマーを探す

⇒アマゾンでHG ジーライン・ライトアーマーを探す

⇒あみあみでHG ジーライン・ライトアーマーを探す

⇒DMM.comでHG ジーライン・ライトアーマーを探す

⇒駿河屋でHG ジーライン・ライトアーマーを探す

⇒楽天でHG ジーライン・ライトアーマーを探す

⇒ヤフーショッピングでHG ジーライン・ライトアーマーを探す

1件のコメントがあります。

匿名

on 2025年4月28日 at 19:17 -

シールド接続部はボールジョイントの白化だけではなく、シールド側の受け口も割れているように見えますね。

これは調整せずに素組みすると危険ですね…